입력 : 2021.03.12 08:32

'소류'의 뒤를 이을 해자대의 차세대 잠수함

SS-513 '타이게이'함 진수식 모습. (출처: 海上自衛隊)

개발의 역사

2차 세계대전에서 패전한 일본은 미 군정기 종식과 함께 전쟁의 과오를 반복하지 않고 평화를 지향하는 국가로 다시 태어나겠다는 의미를 담아 "평화헌법"을 채택했다. 평화헌법의 가장 핵심은 9조 1항으로, "일본 국민은 정의와 질서를 기초로 하는 국제 평화를 성실히 바라고 요구하며, ...무력에 의한 위협 또는 무력의 행사를 국제 분쟁의 해결 수단으로 사용하기를 영구히 포기한다"라고 명시했으며 2항은 "1항의 목적을 달성하기 위해 육, 해, 공군 및 기타 전력을 보유하지 않으며, 국가 교전권도 인정하지 않는다"라고 명시했다. 이 때문에 1954년에 창설된 자위대(自衛隊)는 처음부터 입지가 애매했다. 심지어 1955년 스기하라 아라타(杉原荒太, 1899~1982) 방위청 장관은 자위대의 권한과 평화헌법과의 충돌 여부를 질문받자 "(자위대는) 향후 타국을 침략하지 않고, 오로지 방위에만 전념할 수 있는 최소한의 무력만을 보유할 것"이라고 대답하면서 이것이 자위대의 기본 교리가 되었고, 1960년에는 사토 에이사쿠(佐藤榮作, 1901~1975) 총리대신이 정식으로 "전수방위 원칙(専守防衛原則)"을 일본의 기본 방위전략으로 삼자 이것이 자위대의 성격으로 자리 잡게 됐다.

방어용 무기의 도입만을 주장해온 일본은 원잠만이 공세용 자산이라는 논리로 디젤-전기추진식 잠수함을 도입했다. 사진은 오야시오급 잠수함의 모습 <출처: Public Domain>

문제는 군사용 무기라는 것이 "공격과 방어" 용도로 명확하게 구분하기 애매한 경우가 많다는 점이다. 이에 일본 방위청(현재의 방위성)은 자위대가 향후 보유해야 하는 자산, 그리고 이 자산들을 '전수방위원칙'에 맞춰 보유할 수 있는 명분을 세우기 위해 고민했다. 이 원칙에 따라 '방어용'으로 분류가 불가능한 장거리 폭격기와 대륙간 탄도 미사일(ICBM)은 자연히 보유할 명분을 잃었으며, 일부 무기 체계는 공·방 용도로 분명하게 규정하기가 애매해 논란이 되었다. 잠수함도 이러한 무기체계 중 하나였다. 결국 잠수함은 방어용으로 분류할 조건을 갖추었으나 일부 능력은 전수방위원칙에 위배됨에 따라 제거하거나 보유하지 않는 것으로 결론이 났다. 이에 따라 일본은 디젤(Diesel)-전기 추진식 잠수함은 보유하되 원자력 잠수함은 공세용 자산이라는 해석에 따라 보유하지 않게 되었다. 해상자위대는 잠수함 도입의 길이 열리자 보유를 서둘렀는데, 이는 2차 세계대전이 끝나고 동-서 진영 간의 냉전이 시작되면서 소련의 잠수함 전력이 새로운 안보 위협으로 떠올랐기 때문이다. 자위대는 미 해군의 지원을 통해 잠수함 전력을 구축하고 싶었지만, 애당초 자위대를 태평양 지역 내에서 미 해군의 부속 지원 세력으로 구축하고자 했던 미국은 일본의 잠수함 보유 시도를 반기지 않았다. 결국 일본은 미국의 미온적인 태도를 보고 자체적으로 잠수함 건조를 추진할 수밖에 없었다.

타이게이급은 현재 주력인 소류급(사진)을 바탕으로 성능을 개량한 모델이다. <출처: Public Domain>

사실 일본은 잠수함 운용 기간과 경험이 적지 않은 국가다. 일본은 이미 1904년 러-일 전쟁에 앞서 잠수함 전력을 투입하기 위해 미국 일렉트릭 보트(Electric Boat, 現 제네럴 다이내믹스 일렉트릭 보트)사로부터 5척의 홀란드(Holland)급 잠수함을 도입했으며, 이를 키트 형태로 도입해 요코스카 조병창에서 미국인 엔지니어의 지도하에 조립한 것이 최초였다. 이후 1차 대전 중 동맹국이던 영국으로부터 C-형 석유 연료 잠수함을 도입했고, 프랑스로부터는 디젤 잠수함을 도입했으며, 1915년에는 이탈리아 피아트(Fiat)로부터 F형 디젤 잠수함을 도입해 운용하며 기술과 경험을 쌓았다. 하지만 2차 세계대전이 막바지에 접어들어 일본 본토가 대규모 폭격을 받게 되자 주요 조선소와 해군 인프라가 파괴되었다. 하지만 조선업은 민간 분야와 뒤섞여 있는 데다가 연합군 자체가 일본의 조선 산업에는 크게 관심이 없었으므로 조선 산업과 기술은 전후에도 살아남았다. 대부분의 조선 시설도 상태가 좋진 않았으나 2차대전 중 주요 조선소가 있던 요코스카(橫須賀), 구레(吳), 사세보(佐世保), 마이즈루(舞鶴)는 대부분 기능과 규모가 크게 축소되긴 했지만 조함(造艦)이 불가능한 상태는 아니었다.

미쓰비시 중공업 고베(神戸) 조선소에서 건조 중인 타이게이함. (출처: Hunini/Wikimedia Commons)

결국 일본 정부는 자체적으로 잠수함을 건조하기로 하면서 2차 세계대전 당시 대형 잠수함을 건조했던 조선 전문가들을 불러들였고, 그중 일본 최대 잠수함이었던 이(伊)형 잠수함 기술자들이 주축이 되어 전후 최초의 일본산 잠수함인 1,000톤 급 오야시오(SS-511, 親潮)함을 완성했다. 오야시오는 1959년에 진수한 뒤 1960년 해상자위대에 처음 배치됐으며, 1977년까지 30년간 운용된 후 폐선 됐다. 일본은 이후 하야시오(早潮)급 잠수함, 나쓰시오(夏潮)급 잠수함, 오시오(大潮)함, 아사시오(朝潮)급 잠수함, 우즈시오(渦潮)급 잠수함, 유시오(由潮)급 잠수함, 하루시오(春潮)급 잠수함을 양산하여 운용했으며, 1994년에는 다시 최초로 건조한 오야시오(親潮)함의 명칭을 승계한 2,800톤 급 SS-590 오야시오함과 동급함 11척을 도입했다. 해상자위대는 2005년부터 최초의 공기불요추진(AIP: Air-Independent Propulsion) 방식의 잠수함 건조에 들어가 2,900톤 소류(蒼竜)급 잠수함 12척을 도입했다.

2020년 10월 14일, 타이게이함 진수식 모습. (출처: 海上自衛隊)

해상자위대는 하루시오급과 소류급의 운용 주기가 20년~30년에 도달함에 따라 2018년 중기방위력정비계획(中期防衛力整備計画, 한국의 국방중기계획 해당)에 2020년대 이후에 운용할 차세대 잠수함 개발을 넣었으며, 소류의 대체함은 3,000톤 급으로 소류급과 크게 차이 나지 않으나 성능이 크게 향상된 소나나 전력체계, 스노클(snorkel) 시스템 등이 탑재될 것으로 알려졌다. 이 신형 잠수함의 선도함에는 큰 고래라는 의미이자 구 일본군이 운용한 시험용 잠수모함(潛水母艦)의 이름을 따 '타이게이(大鯨)'라는 이름이 붙었다. 타이게이함은 미쓰비시 중공업의 고베(神戶) 조선소에서 건조하며, 2017년에 주문이 들어가 2018년 3월 16일 자로 용골(龍骨) 거치 행사를 치렀다. 타이게이함은 2022년 3월 해상자위대에 배치될 예정이며, 아직 정식 모항(母港)은 정해지지 않았다.

레이와(令和) 2년(2020년) 10월 14일, 타이게이 잠수함 명명 및 진수식 장면 (출처: 일본 방위성 해상자위대 공식 채널)

특징

타이게이함은 미쓰비시 중공업 고베 조선소에서 건조했으며, 소류급 잠수함 11번 함인 "오류(応竜, SS-511)"함과 12번 함인 "토류(登竜, SS-512)"함과 더불어 리튬-이온 배터리를 장착한 디젤-전기 추진식 잠수함이다.

타이게이급의 내부구성 <출처: Public Domain>

타이게이함의 선체는 소류급 잠수함과 거의 동일하나 중량만 약 100톤 정도 증가했다. 타이게이함은 리튬-이온 배터리를 채용해 잠항 시 전력으로 사용하며, 무장으로는 G-RX6 18식 어뢰를 장착한다. 타이게이함은 소류급 11~12번 함 도입 전까지는 리튬-이온 배터리를 실전에서 운용하는 세계 유일의 잠수함이며, 향상된 배터리 기술 적용으로 정비 소요도 크게 줄었다. 무엇보다 납 축전지에 비해 수중에서 최고 속도로 항해하더라도 항해가 가능한 시간이 크게 늘어난 것이 장점이다. 이는 일본 방위성 산하 기술연구본부(TRDI, 現 ATLA)가 차세대 잠수함용 리튬-이온 배터리를 1997년부터 개발하기 시작한 성과다. 이 배터리는 원래 소류급 5번 함인 즈이류(瑞竜, SS-605) 및 7번 함 진류(仁竜, SS-607)함부터 적용하려 했으나 안전성 확보를 우선시하면서 타이게이급부터 도입하는 것으로 방침을 변경했다.

타이게이함 우현 앞모습. (출처: Hunini/Wikimedia Commons)

추진 장치로는 신형 공기불요체계(AIP)를 장착하여 항속 거리와 작전 범위를 넓혔으며, 얕은 근해 지역에서도 활동이 가능하다. 방위성 연구개발본부는 신형 소나와 AIP 개발을 위해 2006년부터 2009년까지 두 차례 테스트를 치르면서 총 40억 엔을 투입했다. 타이게이의 선체는 2006년부터 개발한 저탐지/충격 저항성 선체이며, 선체 디자인뿐 아니라 프로펠러까지 한꺼번에 연구하여 소음을 최소화하고 충격에 대한 저항력을 최대화할 수 있는 구조로 개발했다. 선내 바닥은 부유식 바닥 구조로 설계해 선내 안쪽에 완충 장치를 거친 형태로 설치됐다. 이에 따라 선내 바닥이 선체와 일체화된 형태가 아니므로 밖으로 나가는 내부 소음을 줄이고, 선체가 외부 물체와 충돌한 경우에는 진동이 안으로 직접 전달되지 않고 완충 장치를 거치게 했다. 선체 시제품은 2007년부터 2011년까지 개발되어 2014년까지 시험 과정을 거쳤으며, 이 개발 사업에는 총 4억 엔이 투입됐다.

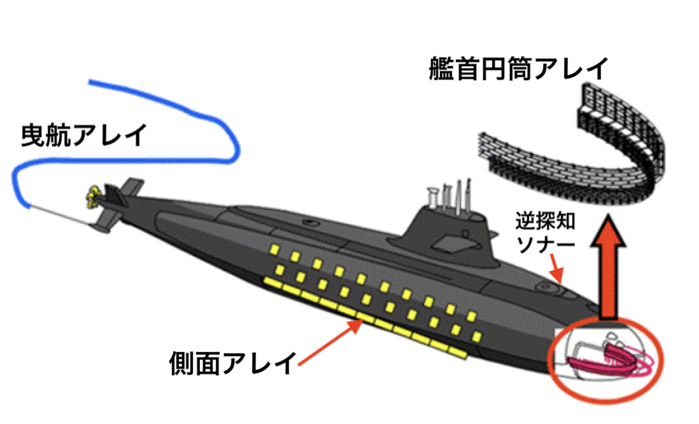

타이게이급의 주요 소나 장비들 <출처: Public Domain>

타이게이급 잠수함의 주요 무장으로는 89식 장어뢰(長魚雷)의 후속작인 18식 장어뢰를 탑재할 예정이다.

타이게이급 잠수함은 해상자위대 최초로 여성 자위관을 보직시킬 예정이다. 해자대가 잠수함에 여성 자위관 보직 제한을 해제하면서 건조했기 때문에 설계 단계부터 여성 자위관의 거주 구역을 따로 분리하여 파티션을 설치했고, 샤워실 통로에 커튼을 설치하는 등 공간을 분리했다.

운용 현황

선도함인 타이게이함은 2018년 3월 16일에 착공했으며, 2020년 10월 14일 자로 진수해 시험 항해에 들어갔다.

2020년 10월 18일, 미쓰비시 중공업 고베 조선소에서 촬영된 타이게이 잠수함. (출처: Hunini/Wikimedia Commons)

타이게이함은 2022년 3월 실전 배치 예정이나 앞으로 시험 항해용 함정으로 활용할 예정이다. 선도함을 시험함으로 지정한 이유는 향후 잠수함과 관련된 개발을 진행할 때 실전 배치된 함정을 그때그때 차출해 쓰면 훈련 등 정해진 일정이 어그러지므로 아예 한 척을 테스트베드용으로 지정한 것이다. 해상자위대는 2022년부터 타이게이급 잠수함을 한 척씩 실전 배치할 예정이며, 방위성이 2020년 방위 계획에 밝힌 바와 같이 22척 이상의 잠수함을 보유하게 된다. 일본 정부는 이들 잠수함 세력이 증가하는 중국의 해상 위협에 대응하는 핵심 세력이 될 것으로 기대하고 있으며, 타이게이급 잠수함의 실전 배치가 궤도에 오르게 되면 오야시오급 잠수함은 순차적으로 퇴역할 예정이다. 현재 타이게이급 잠수함은 총 7대 건조가 예정되어 있으나, 2024년 진수 예정인 SS-515함 이후에는 정확한 일정이 잡혀 있지 않다.

진수식에서 축사 중인 키시 노부오(岸信夫) 일본 방위대신. (출처: 海上自衛隊)

해상자위대는 건조 기간 중 차장(艤装) 책임자로 토오루 츠치타니(土谷亨) 이등해좌(2等海佐, 한국군의 중령 해당)를 보직했으며, 2022년 3월 타이게이함이 취역하면 츠치타니 이좌가 그대로 함장으로 영전할 예정이다.

동종함

SS-513 타이게이함: 타이게이급 잠수함의 선도함. 2018년 3월 16일에 착공했으며, 2020년 10월 14일에 진수했다. 2022년 3월 취역이 예정되어 있다.

SS-513 '타이게이'함 (출처: Hunini/Wikimedia Commons)

SS-514: 명칭은 미확정 상태이며, 2019년 1월 25일부터 건조에 들어가 2021년 진수, 2023년 3월 취역 예정이다.

SS-515: 명칭은 미확정 상태이며, 2019년 건조에 들어가 2022년 진수, 2024년 3월 취역 예정이다.

제원

종류: 공격 잠수함(SSK)

제조사: 미쓰비시 중공업/가와사키 중공업

승무원: 70명

전장: 84m

전폭: 9.1m

흘수: 10.4m

기준 배수량: 3,000톤

추진체계: 디젤-전기 방식 리튬-이온 배터리/ 공기불요추진(AIP) 방식, 스크류 프로펠러 x 1

최고 속도: 약 20노트(수중)

무장: HU-606 533mm 어뢰 발사관 x 6

ㄴ 89식 어뢰 혹은 18식 어뢰

ㄴ UGM-84 하푼(Harpoon) 전천후 함대함미사일

C4ISTAR: OYX-1 정보처리 서브시스템

ㄴ ZQX-12 잠수함전술상황표시장치

ㄴ 잠수함정보관리시스템

ㄴ 핵심 네트워크 시스템

레이더: ZPS-6H 대(對) 수상/저고도 공중 수색 레이더

소나: 오키(Oki) ZQQ-8 통합식 소나

잠망경: 비관통식 잠망경

전자전 장비: ECM, NZLR-2 전파탐지장치

기타 장비: TCM(잠수함 어뢰방어 시스템)

대당 가격: 800억 엔(한화 8,372억 원)

저자 소개

윤상용 | 군사 칼럼니스트

예비역 대위로 현재 한국국방안보포럼(KODEF) 연구위원으로 활동하고 있다. 미국 머서스버그 아카데미(Mercersburg Academy) 및 서강대학교 정치외교학과를 졸업했으며, 동 대학 국제대학원에서 국제관계학 석사학위를 받았다. 육군 통역사관 2기로 임관하여 육군 제3야전군사령부에서 군사령관 전속 통역장교로 근무했으며, 미 육군성에서 수여하는 육군근무유공훈장(Army Achievement Medal)을 수훈했다. 주간 경제지인 《이코노믹 리뷰》에 칼럼 ‘밀리터리 노트’를 연재 중이며, 역서로는 『명장의 코드』, 『영화 속의 국제정치』(공역), 『아메리칸 스나이퍼』(공역), 『이런 전쟁』(공역)이 있다.

'위인.교육.기타 > 군대 . 무기. 분쟁.' 카테고리의 다른 글

| 첫번째 F-15EX 미공군부대배치시작및 새로운 사진 (0) | 2021.03.15 |

|---|---|

| 일본 잠수함계의 새시작을 알린 디젤잠수함, 오야시오급 잠수함 (0) | 2021.03.14 |

| 도입 확인된 북한의 신형 대공미사일 3종 (0) | 2021.03.13 |

| 인도 국경분쟁 진압용 리퍼무인공격기 30대 구매 (0) | 2021.03.12 |

| 대한민국이 KFX전투기 (0) | 2021.03.11 |