작성일: 2020-05-12 16:48:25

주변국 해군력 증강과 우리의 대응

대우조선해양㈜ 특수선사업본부 김태현 부장

* 출렁이는 동북아 정세와 동북아 바다의 역대급 함정 건조 열기

* 건전한 기술경쟁에 의한 기술혁신으로 스마트 Navy 건설에 역량 집중할 때

동북아에서의 함정 건조 활동은 2차 세계대전 시기만큼 뜨겁게 달아오르고 있다. 1941년 12월 17일 진주만에서, 일본제국해군 항공모함'카가'등에서 발진한 일본 제로기, 급강하폭격기, 뇌격기에 불의의 일격을 당한 미국이 태평양 제해권 확보와 반격을 위해 국가 생산력을 총동원하여 함정을 건조하던 때를 보는 듯 하다. 미국은 진주만 기습으로 8척의 전함 등 총 18척의 각종 함선이 침몰하거나 좌초되는 심각한 피해를 입었다. 그러나 태평양에서 일본제국해군의 우세는 오래가지 못했다. 미국은 2차 대전 중 항공모함 100여척, 전함 8척, 순양함 48척, 구축함 349척 등 마치 자동차를 생산하듯이 함정들을 생산하였다. 2차 세계대전 종전 이후 75년이 지난 지금, 동북아 정세변화와 함께 동북아의 바다는 함정 건조 열기로 다시 뜨거워 지고 있다.

· 주변국의 함정 건조 활동

◆ 아시아 최대 구축함 Type 055(렌하이)급 1번함 난창함 취역

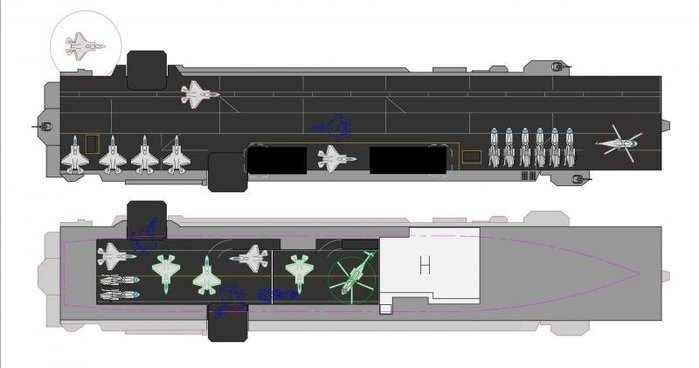

그림 1. 중국해군 선체번호 101, 난창함

지난 2020년 1월 12일 칭다오 남부 샤오코즈 해군기지에서 중국의 야심작 Type 055(렌하이)급 구축함의 1번함인 난창함이 취역하였다. 난창함은 선체 번호 101을 부여 받았고 이는 사실상 중국해군의 기함이라는 뜻이다. 난창함은 미 해군의 ‘타이콘데로가’급 순양함보다 커, 사실상 순양함이다. 만재 배수량 1만3000톤, 전장 180m, 폭 19m로 미국 줌왈트급(Zumwalt class)를 제외하면 세계 최대 규모의 구축함이다. 난창함은 이지스급 위상배열 레이다인 Type 346 레이더를 장착하여 최대 400km 범위 내에서 16개의 표적과 동시교전 할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 핵심 무장으로 112개의 수직발사관에 초음속 대함미사일 YJ-18, 중국판 토마호크인 함대지 순항미사일 CJ-10, 함대공미사일 HHQ-9A를 탑재한다. 최대사거리 540km, 종말돌입속도 마하 3에 달하는 초음속 대함미사일 YJ-18과 사거리 1,500km에 달하는 중국판 토마호크 CJ-10 함대지 순항미사일로 난창함은 최강의 장거리 타격 능력을 갖추었다. 러시아판 패트리어트 미사일인 S-300 기술을 도입하여 개발한 대공미사일인 HHQ-9A는 최대사거리 200km, 최대속도 마하 4.2, 레이다 유도 추력 편향 능력을 갖추어 함대방공능력을 제공한다. 지난 18개월간 5척의 055D 구축함을 진수시킨 중국은 4년 내에 8척을 취역시키고, 2020년대말까지 총 24척 이상 전력화할 계획이다. 렌하이급보단 작지만 만재 배수량 7,500톤인 Type 052 구축함을 작년까지 총 13척을 취역시켰고, 향후 총 24척을 확보하여 각 함대에 배치할 예정이다. Type 055 구축함과 Type 052 구축함은 미국과 서태평양의 제해권을 다툴 중국의 핵심 해상세력으로 활동할 것이다.

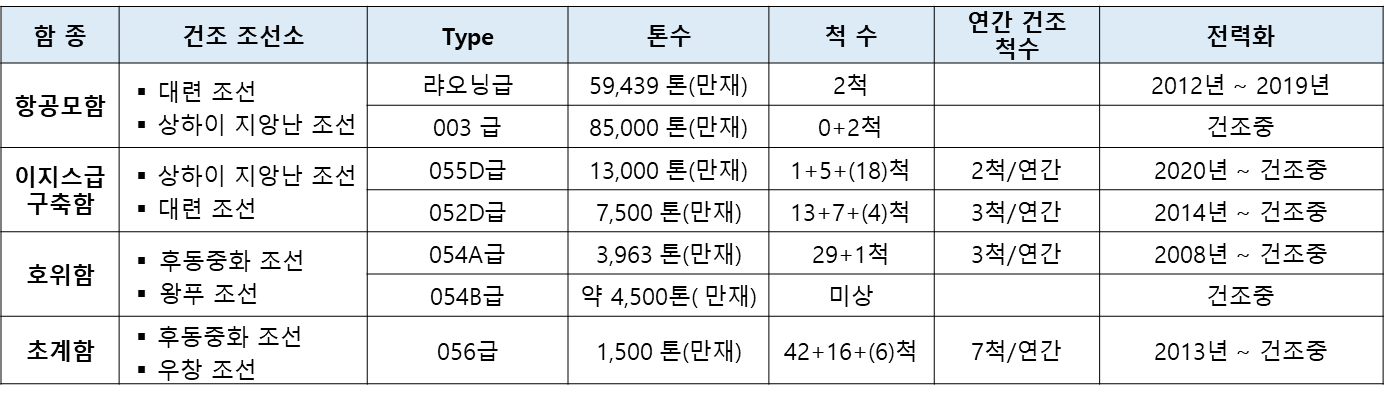

◆ 중국의 함정건조 활동

중국의 함정건조 활동은 가히 놀라울 정도이다. 수상전투함만 고려해도 매년 1만3천톤 055D급 구축함 2척, 7,500톤 052D급 구축함 3척, 4,000톤 054A급 호위함 3척, 1,500톤 056급 초계함 7척을 증강시키고 있다. 연간 전력화되는 중국의 해군력은 왠만한 중견 국가의 해군력을 능가한다. 이러한 대량의 함정을 안정적으로 건조하기 위해 중국 정부는 군함 체급별로 양강 조선소를 육성하고 있다. 구축함은 지앙난 조선소와 대련 조선소에서, 호위함은 후동중화 조선소와 왕푸 조선소, 초계함은 후동중화 조선소와 우창 조선소에서 건조하고 있다. 단, 전략무기인 핵잠수함은 보하이 조선소에서만 생산하고 있다. 미국과 패권경쟁에 뛰어든 중국의 해군력 증강은 이어질 것이고, 해군력 증강에 필요한 함정의 대량건조는 계속될 것으로 보인다.

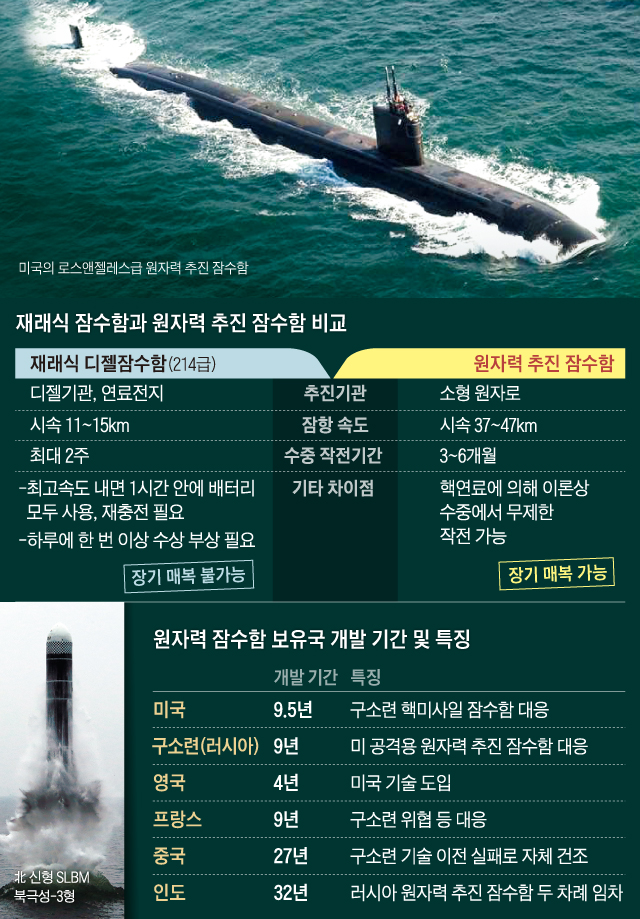

표1. 중국의 주요 수상함 전력 현황 (Jane’s 연감 기준)

[척수 범례 : 전력화 + 건조중 + (건조계획)]

◆ 아시아 최고 성능의 구축함 취역

그림 2. 일본해상자위대 최신예 이지스구축함 마야(MAYA)

난창함의 취역 2 달 뒤인 2020년 3월 19일, 일본 요코하마에서 일본의 최신예 이지스함인 마야급 1번함이 취역하였다. 마야급은 전장 170m, 표준배수량 8,200톤으로 우리해군의 기함인 세종대왕급보다 전장은 5m 길고, 표준배수량은 427톤 더 크다. 마야급의 전투능력은 미국의 줌왈트급을 제외하면 가장 강력하다. 최신의 이지스 전투체계인 베이스라인 9와 이지스 탄도미사일 방어시스템(Ballistic Missile Defence) 5.1을 탑재하여 적 항공기는 물론 탄도미사일도 요격할 수 있다. 이를 위해 마야급에는 최신 함대공 미사일인 SM-6와 SM-3 Block IIA가 탑재된다. 신형탄도탄 요격 미사일인 SM-3 Block IIA는 최대 사거리 2,500km, 요격고도 1,500km, 비행속도 마하 15에 달하는 가공할 위력의 요격미사일로 일본 영해에서 북한에서 발사되는 모든 탄도 미사일을 상승단계와 중간단계에서 대부분 요격할 수 있다. 마야급 2척이 모두 취역되면 일본은 이지스 구축함 6척, 자체 위상배열레이다를 장착한 이지스급 구축함 8척, 총 14척의 이지스급 구축함을 보유하게 된다.

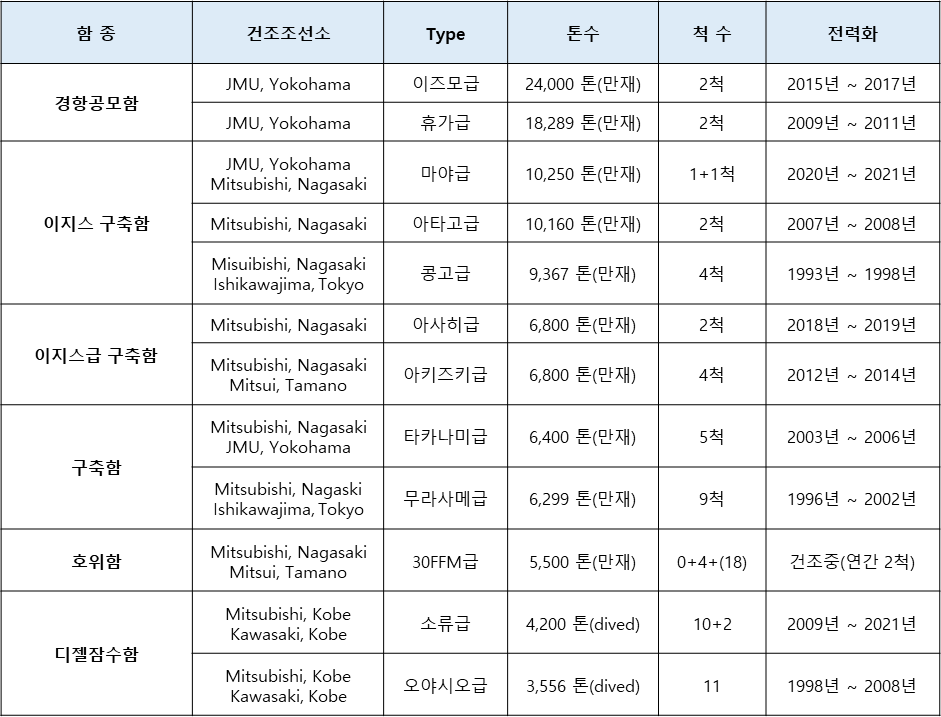

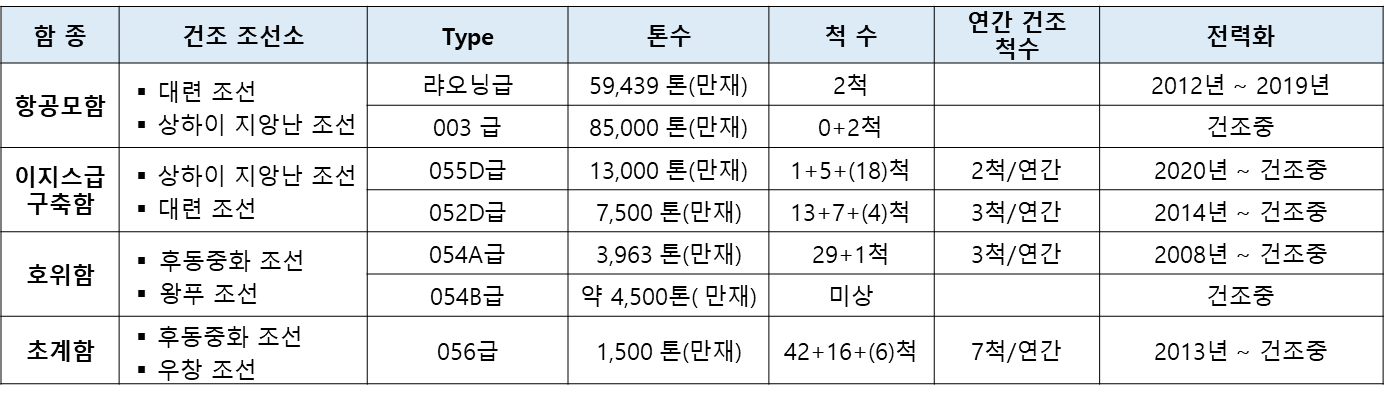

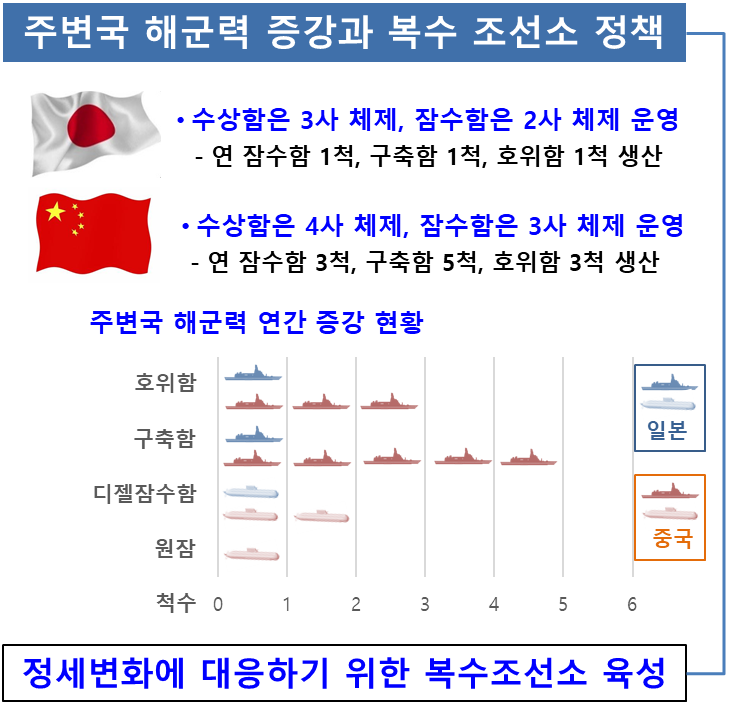

◆ 일본의 함정건조 활동

일본은 미국 다음으로 많은 39척의 구축함을 보유하고 있는 구축함 강국이다. 한국해군이 보유중인 12척의 구축함 대비 3배 규모이고, 해외에서 호위함급으로 분류하는 4천톤 광개토대왕급 3척을 제외하면 4배 이상의 규모이다. 일본 자위대의 해군력은 질적/양적으로 중국보다 우위에 있으나, 일본은 중국의 해군력 증강을 견제하기 위하여 매년 최고 성능의 이지스급 구축함 1척, 사실상 구축함인 5,500톤급 호위함 1척, 4,200톤급 잠수함 1척을 전력화하고 있다. 이를 통해 46척 구축함/호위함 체제에서 구형 함정을 퇴역시키고, 신형 함정 건조를 통해 52척의 구축함 체제로 해상자위대를 운영할 계획이다. 이를 뒷받침하기 위한 기술인력과 생산설비를 유지하기 위해 일본은 수상함에서는 경쟁체제를 유지하고, 잠수함에서는 건조조선소에 안정적인 물량을 공급하기 위해 복수 조선소를 육성하였다. 일본의 대형전투함 시장에서는 Mitsubishi(Nagasaki), Japan Marine United(Yokohama), Mitsui(Tamano)로 대표되는 방산조선소 3사가 경쟁한다. 마야급 1번함은 Japan Marine United에서 건조했고, 2번함은 Mitsubishi에서 건조중이다. 일본의 최신예 5,000톤급 호위함인 30FFM의 1번함은 Mitsuibishi에서 건조하고, 2번함은 Mitsui에서 건조한다. 경항모인 Izumo class 2척은 Japan Marine United가 건조하였다. 일본의 최신예 잠수함인 4,200톤 소류(Souryu)급은 Mitsubishi(Kobe)와 Kawasaki(Kobe)가 완벽하게 교차 건조를 하고 있다. 3,000톤 Oyashio급 잠수함도 Mitsubishi와 Kawasaki가 교차 건조를 하였다. 특히, 일본은 잠수함 생산업체 물량을 공급하기 위하여 1990년부터 1997년 사이에 취역한 2,750톤(dived) 하루시오(Harushio)급 잠수함 7척을 함령 20년이 되기전인 2009년부터 2014년사이에 모두 퇴역시켰다. 퇴역한 하루시오급 잠수함 3척은 훈련용 잠수함으로 사용중이고, 4척은 유사시 즉시 전력화가 가능한 수준으로 관리하고 있다는 것은 공공연한 비밀이다.

표2. 일본의 주요 해군력 현황 (Jane’s 연감 기준)

[척수 범례 : 전력화 + 건조중 + (건조계획)]

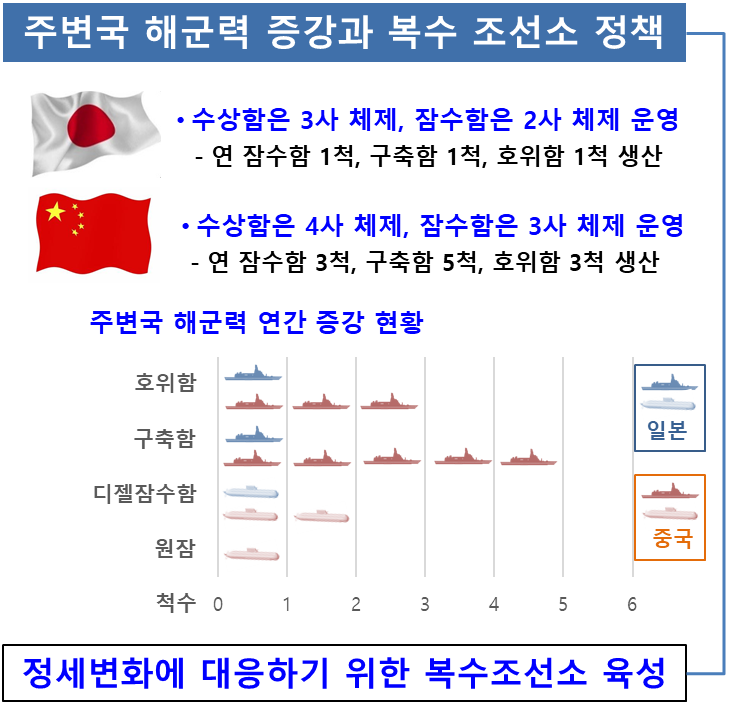

그림 3. 주변국 해군력 연간 증강 현황

◆ 주변국의 함정건조 조선소 육성

앞에서 살펴 본 바와 같이, 건조물량이 폭발적으로 증가하고 있는 중국은 함정 체급별로 양강 조선소를 육성하여 함정을 건조하고 있다. 세계적인 해군력을 자랑하는 일본은 자국 수상함 시장에서는 경쟁구도, 잠수함 시장은 복수조선소 육성이라는 다른 입장을 취하고 있다. 비교적 건조기간이 짧고 건조물량이 충분한 대형수상함 시장에서는 3개사가 경쟁하는 구도이며, 건조물량이 많지 않은 잠수함시장에서는 2개사에 안정적인 물량을 공급하기 위해 매년 1척씩 잠수함을 전력화하고 있다. 양국 모두 정책적으로 안정적인 건조물량을 공급하여 방산조선소를 육성하였으며, 대량 생산을 위하여 함종별, 함정 체급별 복수 또는 다수의 조선소를 육성하고 있다. 정책적 육성으로 함정건조 인프라를 충분히 갖춘 양국의 해군력 증강 추세는 가속화할 것으로 예상된다.

· 출렁이는 동북아 정세

◆ 과거로 회귀하려는 주변국

우리의 이웃국가들은 미국이 구축한 전후 동아시아 질서에서 탈피하여 과거로의 회귀를 꿈꾸고 있다. 이러한 동북아 정세를 고려시, 주변국의 해군 세력은 향후에도 대폭 강화될 것으로 예상 된다.

◆ 19세기 이전으로 회귀를 꿈꾸는 중국

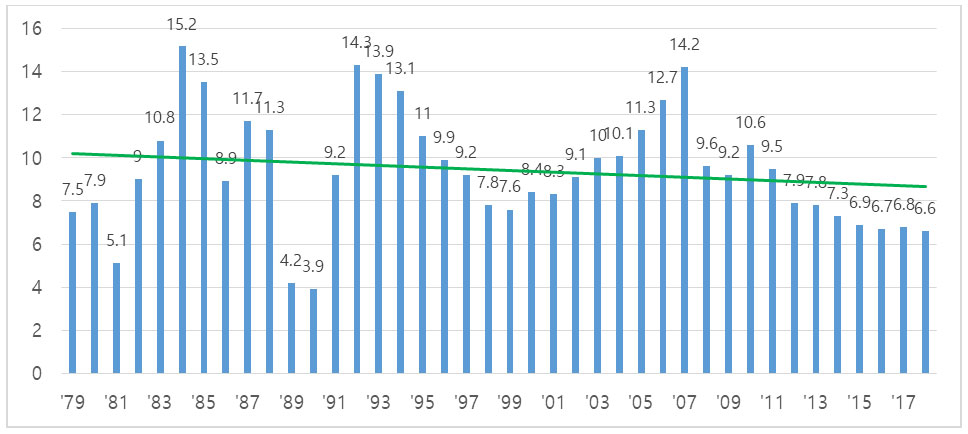

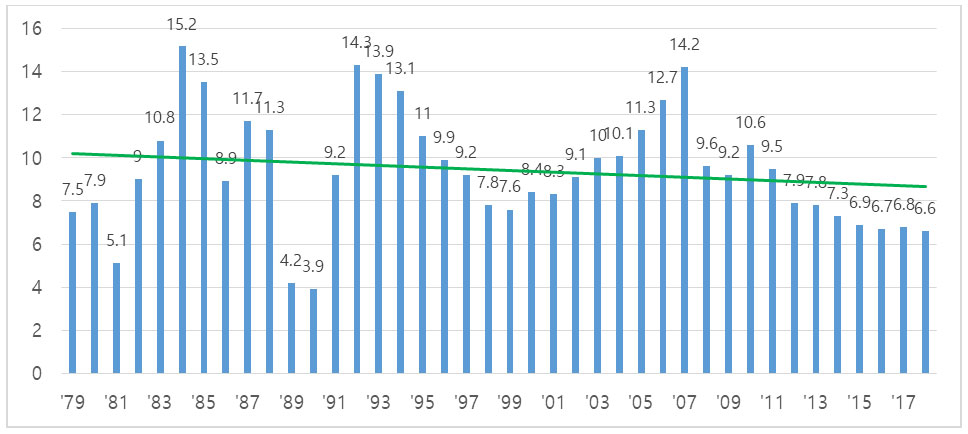

19세기 서양열강의 동아시아 침략으로 이 지역의 패권을 상실하고, 세계무대의 변방에서 절치부심한 중국은 1978년 개혁개방정책으로 지난 40년간 연평균 9.5%의 GDP 성장을 달성하였다.

그림 4. 중국의 실질경제성장율(1979년 ~ 2018년, 백분율, IMF)

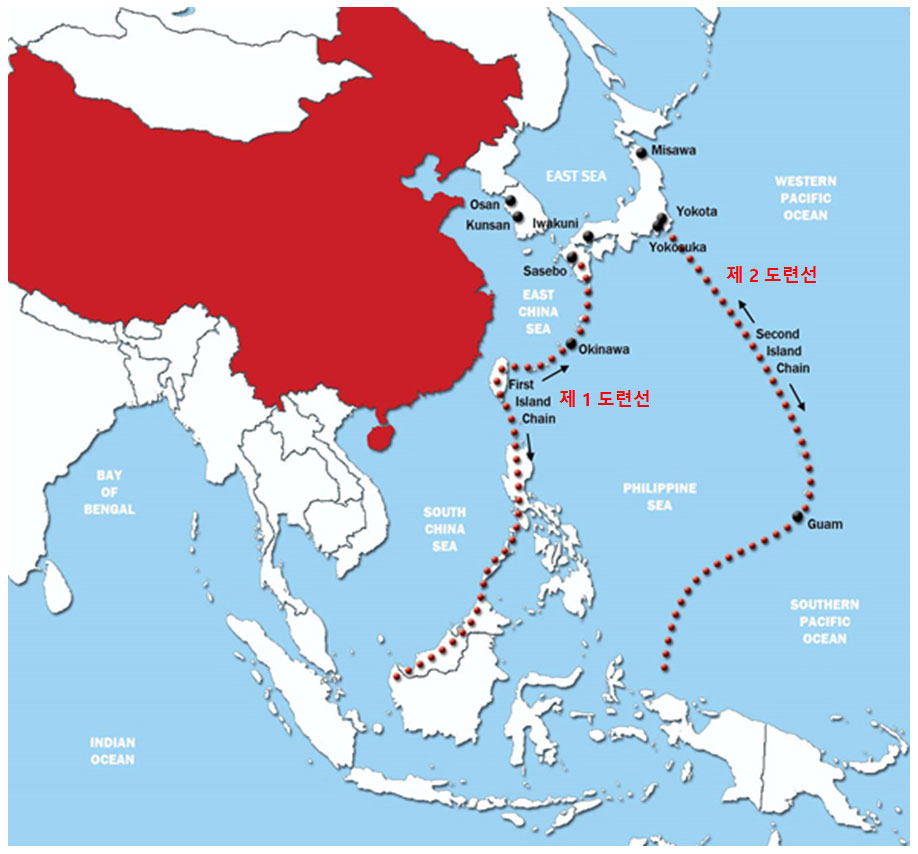

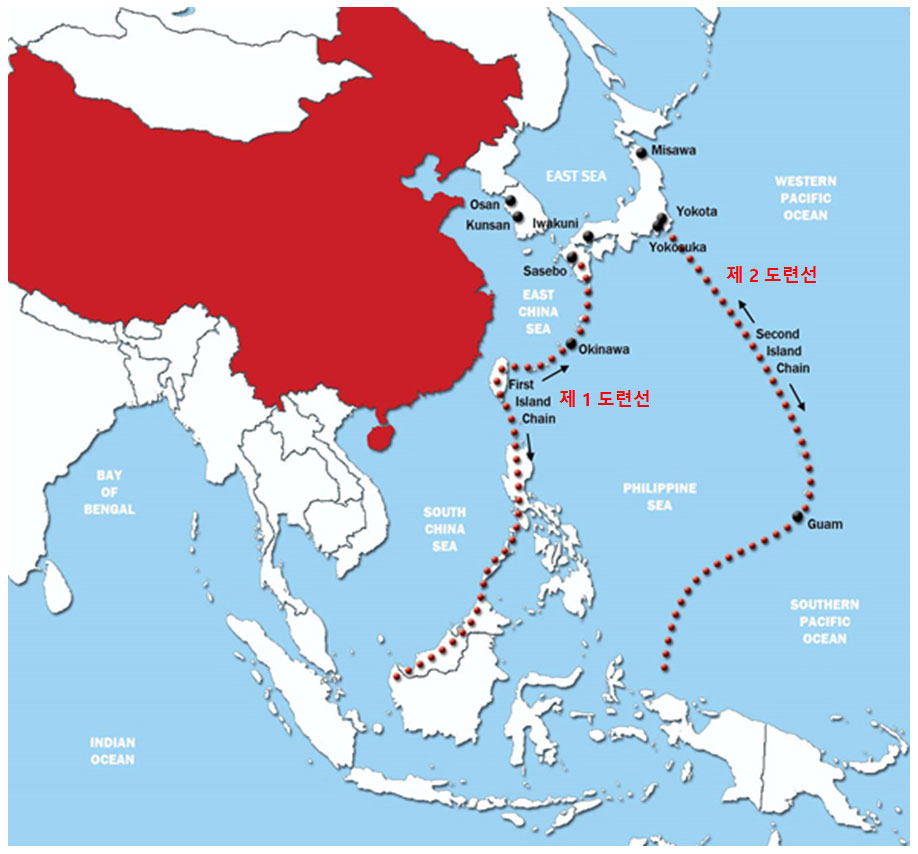

급격히 경제성장을 이룬 중국은 지난 200년간 서세동점의 치욕적 역사의 마무리를 지으려는 듯, 2013년 시진핑의 등장과 함께 ‘중화민족의 위대한 부흥’이라는 ‘중국몽’을 대내외적으로 공표했다. 신흥강국 중국은 미국과의 관계에서는 신형대국관계를 내세우며, 서태평양 지역에서 중국의 국가이익을 보장받으려 하고 있다. 대만 주권 문제, 자국 인권 문제 등에서만 미국과 대립하던 중국은 자국의 이익이 침해된다고 판단할 때는 미국과의 마찰도 꺼리지 않는다. 중국은 남중국해에 구단선[그림 5]을 설정하고 구단선 내부 전체의 남중국해를 자국의 배타적경제수역이라고 주장한다. 남중국해 영유권 분쟁의 핵심 도서인 스프래틀리(난사) 군도에는 인공섬을 만들었고 그 위에 활주로와 군사시설을 만들어 역내 긴장을 증대시키고 있다. 또한 서태평양에서 해양세력인 미국의 접근을 거부하고 동아시아에서 패권 확장과 영향력 유지를 위하여 반접근 지역거부(Anti-Access Area-Denial) 전략을 채택하여 도서를 기반으로 한 방위라인인 도련선[그림6]을 설정하였다. 제 1도련선은 해상세력에 대한 중국의 절대 방어선으로 일본, 대만, 필리핀, 말라카 해협을 연결하는 선이고, 제 2도련선은 해상세력의 접근거부선으로 괌, 사이판, 파푸아뉴기니를 연결하는 선이다. 미국은 중국을 견제하기 위해 미국의 대외전략을 ‘아시아로의 회귀’로 전환하고 중국 주변 동맹국과 협력하여 중국을 포위/봉쇄하려는 전략을 펴고 있다. 동북아에서는 전통적인 동맹국인 한국과 일본으로 봉쇄하고, 동남아에서는 과거 열전을 치룬 베트남과 군사적 협조를 강화하고, 필리핀에는 미군을 재배치하였다. 중국의 남중국해의 영해화 시도를 견제하기 위해 남중국해에서 핵항모전단을 동원하여 동맹국과 군사훈련을 실시하고, 난사군도 해역에 미국 군함 배치를 증강하고 주기적으로 ‘항행의 자유작전’을 수행하고 있다. 미국으로 대표되는 해양세력을 도련선 밖으로 밀어내고 이 지역에서 패권을 장악하려는 중국의 해군력 증강은 더욱 가속화될 것이다.

그림 5. 남중국해와 구단선

그림 6. 중국의 도련선 전략

그림 7. 중국이 파라셀군도의 우디섬에 건설한 군사용 활주로

그림 8. 중국이 스프틀리 군도의 Fiery Cross 암초에 건설한 군사용 활주로

◆ 전쟁할 수 있는 국가로의 회귀를 꿈꾸는 일본

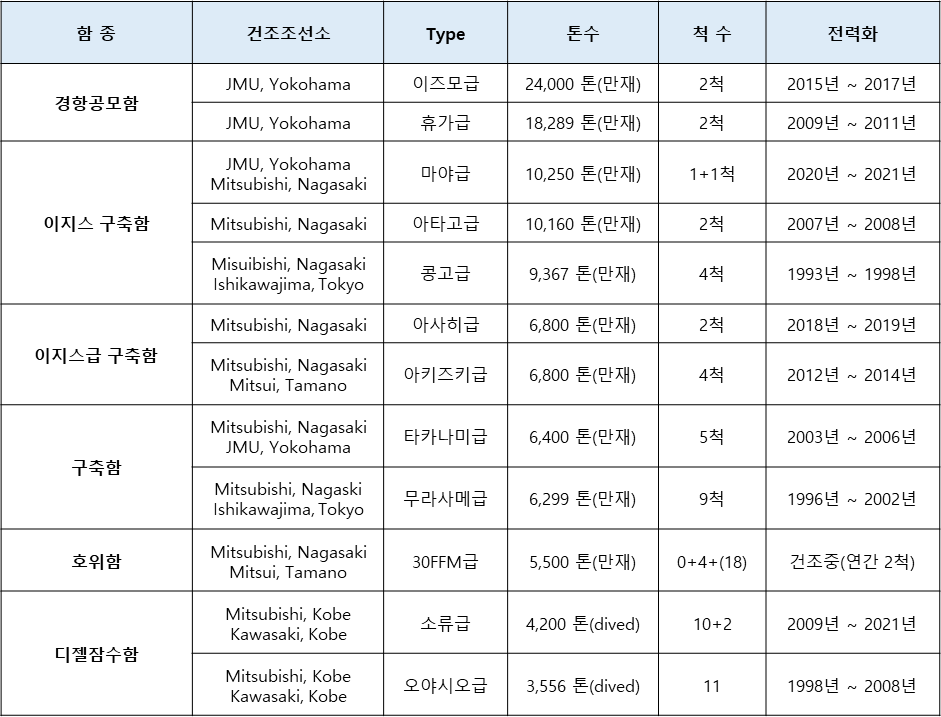

동아시아 지역에서 중국을 견제하려는 미국의 움직임과 전쟁할 수 있는 국가를 꿈꾸는 일본의 야망이 만나면서 일본은 집단자위권 행사가 위헌이 아니라고 2014년 7월 헌법 해석을 변경하였다. 이를 토대로 일본과 밀접한 관계에 있는 타국이 무력공격을 당해 일본의 존립이 위협에 처하게 될 경우 자위대가 무력행사를 할 수 있도록 안보법 체계를 2015년 7월에 개편하였다. 더 나아가 아베 정권은 전쟁포기, 국가교전권 불인정을 규정한 평화헌법을 개정하여 전쟁가능한 국가로의 탈바꿈을 꿈꾸고 있다. 이를 위해 자국내 보수 우익 세력을 결집시켜 자국내 여론을 평화헌법 개정에 우호적으로 만들기 위해 우리나라와 갈등의 수위를 높이고 있다. 독도 영유권 주장, 군위안부 존재의 부정 외에도 최근에는 해상초계기 도발, 반도체 소재 수출제한 등 도발 범위를 군사적, 경제적 분야로 확대하고 있다. 2018년 우리나라 대법원은 전범기업인 미쓰비시중공업에게 강제징용 피해자들의 피해를 배상하라는 정당한 판결을 하였다. 이후, 한일 관계가 악화 일로를 걷고 있는 가운데, 2018년 12월 독도 동북방 180km 떨어진 대화퇴어장에서 조난당한 북한 어선을 구조하고 있던 3,900톤급 구축함인 광개토대왕함을 150m 저공위협 비행 도발을 감행했다. 일본은 우리 해군이 사격통제 레이더를 수분간 지속적으로 일본 초계기에 조사했다고 주장하며 양국간 갈등을 키웠고, 이후에도 총 3차례 우리 함정을 저공 위협 비행하며 양국간 긴장을 고조시켰다. 또한, 우리나라에 반도체 소재 수출을 제한하고, 우리나라를 화이트국가 리스트에서 배제하는 등 노골적으로 경제 보복을 진행중이다. 일본의 군사력으로 중국을 견제하려는 의도를 가진 미국 정부는 2019년 5월, 트럼프 미국 대통령이 일본 아베 총리와 함께 일본 해상 자위대 ‘카가'헬기항공모함을 방문하여 군비증강에 박차를 가하고 있는 일본에 힘을 실어주는 행보를 보였다. 헬기항모 ‘카가‘는 갑판을 개조해 수직이착륙기인 F-35B를 운영할 수 있는 정규항공모함으로 개조될 예정이다. 1941년 일본의 진주만 공격 시, 일본 주력항공모함인 ‘카가’의 이름를 물려 받은 일본의 최신형 헬기호위함 ‘카가’를 미국 대통령이 방문한 것의 의미는 남다르다. 일본의 군사력으로 중국을 봉쇄하려는 미국의 동아시아 전략과 평화헌법을 개정하여 전쟁할 수 있는 보통국가를 추구하는 일본의 정치적 목적이 합치하여 일본은 군사대국화의 길을 걸을 것으로 보인다.

그림 9. 진주만 공격의 선봉, 일본제국해군 항공모함 '카가'

그림 10. 트럼프대통령이 승선한 일본해상자위대 헬기항공모함 ‘카가’

· 지정학적 여건/해양의존도 고려시, 해군력 증강은 필수

◆ 대한민국의 생명선

대한민국은 수출을 통해 성장해 왔다. 우리나라의 GDP 대비 수출이 차지하는 비중은 세계 평균인 25% 수준을 훌쩍 뛰어넘어 40%를 넘는다. 우리나라 수출입 물동량의 대부분은 바다를 통해 이동한다. 동중국해, 남중국해는 동남아, 서남아, 중동, 유럽으로 가는 우리 수출의 생명선이다. 이 지역은 미국과 중국 간의 패권 경쟁, 중국과 일본/동남아국가의 해양 영유권 분쟁으로 해상교통로의 자유로운 사용에 대한 위협이 증대되고 있다. 특히 우리나라에 수입되는 중동산 원유는 이 항로를 통해 수입되고 있다. 이 항로가 짧은 기간이라도 막히게 되면 우리나라는 국가정지 사태의 위험에 직면할 것이다. 해상교통로는 물론, 일본의 독도 도발, 중국과의 이어도 문제, 7광구를 포함한 해양경계획정에서 국가 이익 보호, 해양주권 보호를 위해 다양한 분쟁 가능성에 대비해야 한다.

◆ 대한민국 해군은 우리의 생명선을 지킬 수 있는 유일한 군사력

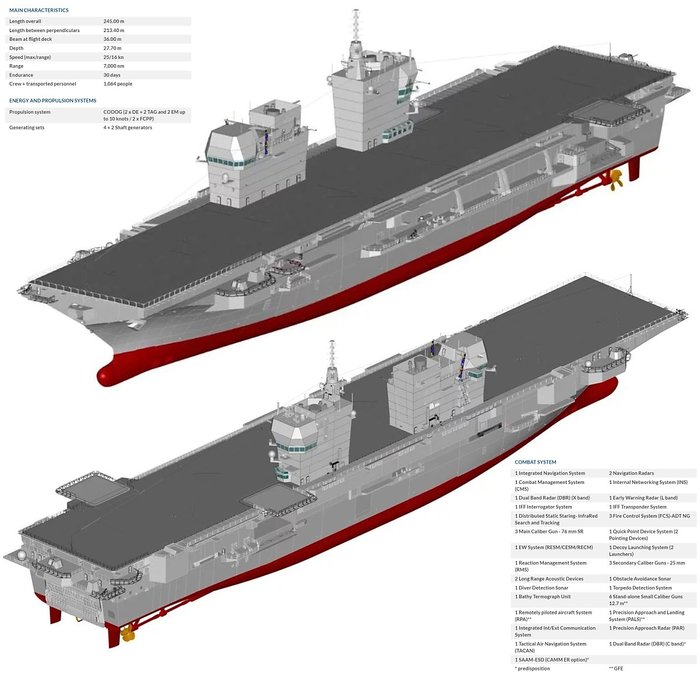

대한민국 해군은 우리의 해상교통로와 해양주권 보호를 위해 원양에 군사력을 투사할 수 있는 유일한 파워집단이다. 주변국의 해군력 증강에 대비하여 대한민국의 국가이익 수호를 위해 우리 해군의 양적 증강은 필수적이다. 하지만, 국가 경제규모 및 인구규모를 고려 시, 대한민국 해군의 양적 성장은 중국과 일본의 해군력 증강 규모에 필적하기에는 많은 어려움이 있다. 양적으로 이길 수 없다면, 유일한 방안은 우리 해군력을 질적으로 성장시켜야 하고, 유사시를 대비하여 함정 생산역량을 확보해 두는 것이다. 대한민국 해군은 해군 창설 100주년의 비젼인 해군비젼 2045에서 미래해군력 규모를 3개의 해역함대와 1개의 기동함대를 제시하였다. 1개의 기동함대는 4개의 기동전단으로 이루어진다. 우리의 해상교통로 보호와 해양주권 보호를 담당할 기동함대는 경항모급 상륙 강습함(스텔스 수직이착륙 전투기 탑재), 이지스함, 구축함, 전략잠수함 등 최첨단 자산으로 형성된다. 대한민국에서 한번도 건조되지 않은 경항공모함, 전략잠수함등에는 최고도의 군사기술이 집적될 것이다. 우리나라의 인구 감소로 인한 병력 자원 부족은 해군 전략 자산의 무인화/자동화/스마트화/네트워크화를 요구한다. 미래의 전장환경에 부합하는 성능의 전략자산을 성공적으로 확보하기 위해서는 지금까지의 함정건조 기술과는 차별화되는 기술 혁신이 필수적이다. 이러한 기술혁신은 수상함, 잠수함 등 모든 함종에서 다양한 경쟁자가 참여하는 기술 경쟁을 통해서 가장 효율적으로 이루어질 수 있다. 기술 혁신 생태계가 조성될 수 있도록 대형수상전투함, 잠수함 시장에서 건전한 경쟁구도를 육성하는 정책적인 지원이 요구된다.

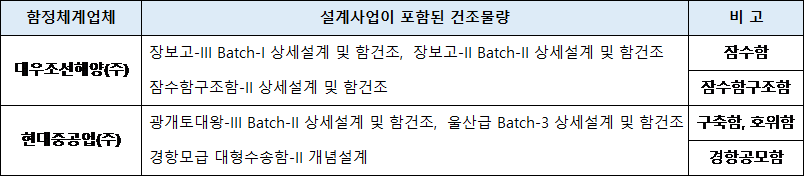

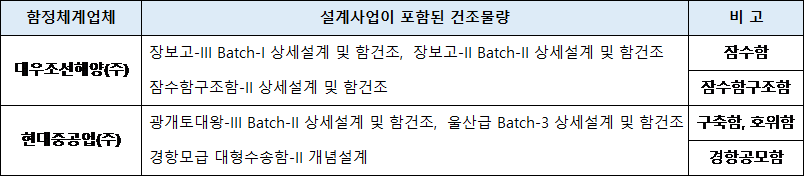

◆ 복수의 함정체계업체 육성

표 3. 함정체계업체의 불균형한 사업구조(잠수함 vs 수상전투함)

우리나라의 대형수상전투함과 잠수함은 대우조선해양㈜과 현대중공업㈜이 생산한다. 핵심 기술인력이 수행해야 하는 설계사업이 포함된 양사의 함정 건조물량을 비교해 보면, 대우조선해양은 장보고-III Batch-1 상세설계 및 선도함 2척, 장보고-III Batch-2 상세설계 및 선도함 1척, 잠수함구조함-II 상세설계 및 선도함 1척을 건조 중으로 잠수함 건조에 많이 치우쳐져 있다. 이와는 달리, 현대중공업은 최신 이지스함인 광개토대왕-III Batch-2 상세설계 및 선도함 건조 1척, 최신예 호위함 울산급 Batch-3 상세설계 및 함건조 1척, 경항모급인 대형수송함-II 개념설계를 진행 중으로 수상함 건조에 많이 치우쳐 있다. 필자가 몸 담고 있는 대우조선해양은 대형전투함 사업의 부재로 울산급 Batch-2 선도함인 대구함을 성공적으로 연구개발한 수상함 기술인력 유지에 어려움을 겪고 있다. 이와는 반대로, 현대중공업은 잠수함 사업에서 일감 부족으로 잠수함 기술인력 유지에 어려움을 겪고 있을 것으로 예상된다. 이와 같은 추세가 지속될 경우, 대우조선해양은 대형전투함 사업에서 기술 기반 상실, 현대중공업은 잠수함사업에서 기술 기반을 상실하여 유사시 필요한 함정을 필요한 물량만큼 생산하지 못할 위험을 내포하고 있다. 잠수함과 대형전투함을 연구·개발하여 선도함을 건조하는 데에는 대략 10년 이상의 시간이 필요하다. 이런 긴 시간 동안 기술인력이 수행해야하는 일감을 확보하지 못할 경우, 기술인력의 도태는 불을 보듯 뻔하다. 최고의 군사 기술이 집적되는 잠수함과 대형전투함을 개발 할 수 있는 기술인력 양성에는 오랜 시간이 필요하다. 일감이 없어 이런 기술 인력이 사장될 경우, 필요시 다시 기술 인력을 육성하는 데에는 오랜 시간이 걸리고 예전의 수준을 확보하는 것도 쉬운 일이 아니다. 방산업체를 전문화/계열화 하여 한 개의 방산업체가 한 개의 방산물자의 생산을 추구하는 시기도 있었지만, 주변국의 해군력이 급격히 증강되고 있는 상황에서는 안정적인 함정 생산이 가능토록 다수의 조선소가 대형전투함과 잠수함 생산이 가능하여야 하나, 우리 실정에 맞게 최소한 복수 조선소를 육성하여야 한다.

◆ 스마트 네이비 건설을 위한 건전한 경쟁구도 유지

중국은 4척이상의 항공모함, 48척 이상의 구축함으로 서태평양 제해권을 확보할려고 할 것이며, 일본은 스텔스 수직이착륙기인 F35B를 탑재한 경항공모함과 54척의 구축함으로 자국의 해양이익 확보를 도모할 것이다. 이에 맞서 해양주권을 수호하기 위해, 대양작전이 가능한 우리 해군의 대형함정을 대폭적으로 증강시킬 필요가 있고 이를 위해 국가적인 지원을 확대해야 한다. 경제규모와 인구규모로 인하여 주변국 대비 해군력에서 양적 우위를 점할 수 없다면 질적인 우위를 선점하는 것이 중요하다. 한국 해군이 지향하는 스마트 네이비, 대양해군은 기술력이 바탕이 되어야 한다. 우리 해군이 필요로 하는 고품질의 함정을 적기에 공급하기 위해서는 대형수상전투함과 잠수함 시장에서 유효한 경쟁구도가 형성되어야 한다. 현재와 같이 한쪽으로 치우쳐져 있는 사업구도를 가져가게 될 경우에는 기술인력 및 생산인력 유지 문제로 경쟁구도가 사라질 수 있다. 서방 선진국의 전유물인 구축함과 잠수함 등 대형전투함의 국내 독자 개발 능력 확보는 해양주권수호를 위해 대양해군을 건설하고자 하는 대한민국 해군의 열정과 대우조선해양㈜과 현대중공업㈜의 기술경쟁에 의해서 가능했다 점을 기억해야 한다.

· 아덴만 여명작전

“안심하십시오. 대한민국 해군입니다.”

역사적인 아덴만 여명작전이 시작되는 순간이다. 청해부대(광개토대왕-II 6번함, 최영함)는 전속으로 달려 소말리아 해적의 소굴로 향하고 있던 삼호 주얼리호를 아덴만에서 따라 잡았다. 2011년 1월 21일 아덴만에 여명이 밝아올 무렵인 새벽 4시 58분에 아덴만 여명 작전은 개시되었다. 함상과 링스헬기의 기관총이 굉음을 내며 삼호 주얼리호의 조타실을 타격하였다. 이틈에 고속단정을 탄 우리 해군의 UDT/SEAL 특수부대 대원들이 선미로 삼호 주얼리호 진입에 성공하였다. 치열한 교전 끝에 해적 모두를 제압하고 석해균 선장을 비롯한 선원 21명 전원을 무사히 구출하였다. 한반도에서 남중국해, 인도양, 수에즈 운하에 이르는 수출입 항로를 우리의 힘으로 지켜야 할 때, 유사시 신속하게 우리를 보호해 줄 수 있는 유일한 세력은 자랑스런 대한민국 해군이다. ‘해군비젼 2045’의 성공적인 완수를 기원하며, 이순신 장군께서 첫 승전보를 올린 옥포만에서 조그마한 힘을 보태기 위하여 대우조선해양㈜의 기술/생산 인력은 함정기술개발과 무결점의 함정을 생산하기 위하여 오늘도 노력하고 있다.