중국의 대양해군 과제

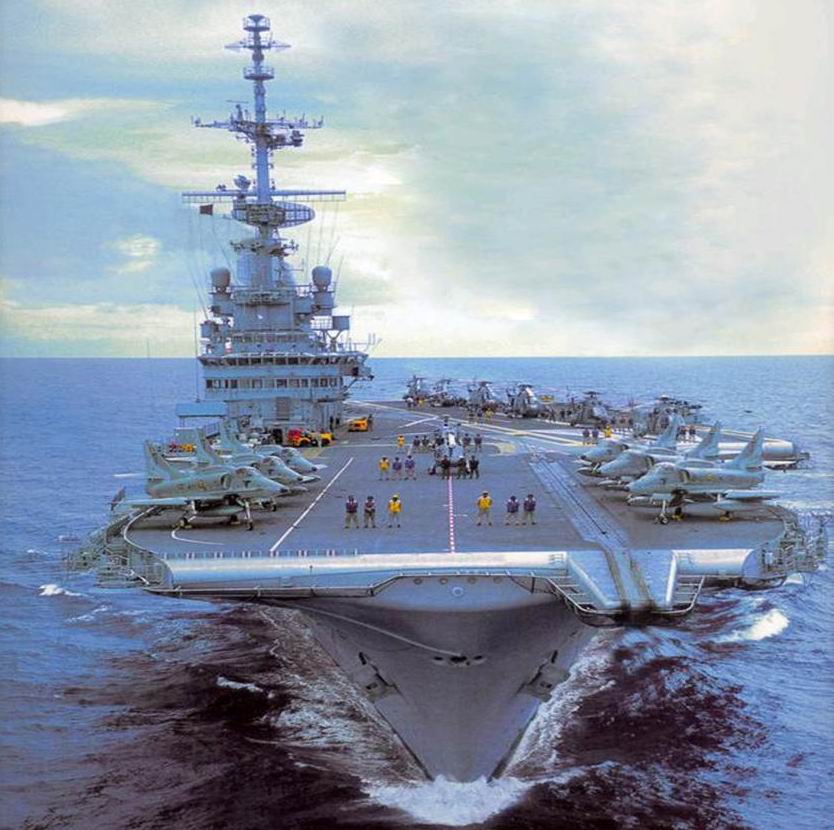

중국해군이 대양해군을 주저없이 지향하고 있다. 최근 외형적 대양해군은 매우 빠른 속도로 진행되고 있으며, 실제 큰 문제도 없어 보인다. 실제 북해함대사령부에 랴오닝(遙寧)항모를 남해함대사령부에 산둥(山東)항모를 각각 배치하였으며, 3번 항모가 2년 이내에 건조되어 전력화되면, 이는 동해함대사령부에 배치되어 명실공히 각 함대사령부에 항모를 배치하는 형국이 될 것이다.

특히 북해함대사 랴오닝항모에서 함재기 조종사를 지속적으로 양성하고, 이를 남해함대사 산둥항모에 배치하여 남해함대사 작전구역(AOR)인 남중국해와 더 나아가 인도양에서 실전 원해 항공작전 훈련에 적응하고, 향후 배치될 동해함대사 3번째 항모는 대만과 태평양을 주요 AOR로 부여받아 원해 항모작전을 실시할 것이다.

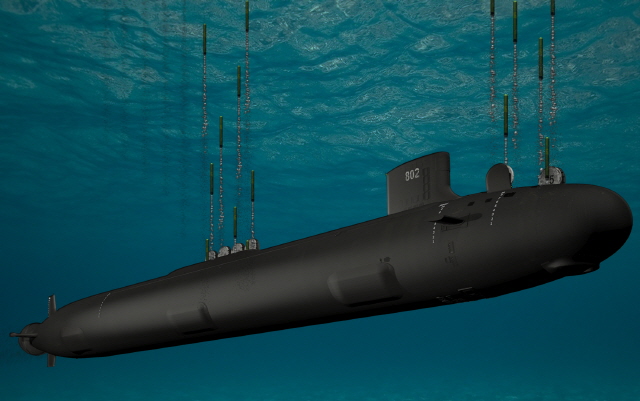

그런데 문제는 이들 항모가 1만톤 규모의 런하이(人海)급 Type 055형 구축함, 뤼양(洛陽)-3급 Type 052D형 구축함, 장카이(江凱)-Ⅰ/Ⅱ급 Type 054A급 프리깃함 그리고 진(晉)급 핵잠수함과 함께 航母戰鬪群(이는 미해군 항모타격단(Carrier Strike Group)의 중국명칭임)을 구성하여 태평양, 인도양, 지중해 및 대서양으로 진출해 장기간 항모작전을 수행하는 경우에 소요되는 원해 해상군수지원 능력과 인접에 우호적인 해군기지 확보가 필요하다는 것이다.

더욱이 중국해군 항모는 스팀보일러 추진체계와 전기모터식 추진체계를 갖출 것으로 알려져 있어, 모기지로 복귀하지 않는 한, 연료유, 항공유, 청수, 탄약, 무기 및 기타 신선한 부식(副食)류 등을 최대 2주 이내에 해상에서 또는 인접 해군기지에서 군수지원을 받아야 장기간 항모 기동작전을 실시할 수 있다. 통상 항모 기동작전은 1개월 또는 수개월 간 지속되며, 이를 위해 원해에서 종합 해상군수지원을 받는다.

더욱이 만일 원해에서의 항모 기동작전 투입이 심각하고 긴급한 경우, 최소 연료를 사용하는 순항속력이 아닌, 20노트 이상의 작전속력으로 이동하게 되어 연료류 소모가 빠르고, 현장에서 함재기를 24시간-7일 간 운용해야 하는 상황 하에는 JP-5와 같은 휘발성이 높은 항공유를 수시로 중간에 공급받아야 항모 기동작전이 가능하다.

통상 항모의 주요 임무는 원해에서의 공중통제권 장악과 상대국 연안에 접근하여 군사력을 투사하는 것으로 만일 중국해군 航母戰鬪群이 미해군 항모타격단과 유사한 임무와 역할을 수행한다면 항모를 호위하는 구축함, 프리깃함 또는 핵잠수함 전력 건조 보다 더 중요한 전력이 해상 군수지원함과 해외기지라는 전제가 된다.

미해군의 경우 거의 무제한적 항모작전이 가능한 핵추진 체계를 갖춘 핵항모를 운용하고 있음에도 불구하고, 중간에 함재기용 JP-5 항공유, 탄약 및 탑재무기 등을 수시로 공급받고 있으며, 함재기 조종사와 승조원의 피로도 해소를 위해 항모작전 훈련/연습 해역으로 이동 중에 인접된 해외 해군기지 또는 우방국 항구에 입항한다.

이를 위해 미해군은 동맹국 또는 파트너십국과 주둔군 지위협정(SOFA)을 체결하여 미해군기지를 운용하고 있으며, 전용 해군기지가 없는 경우에는 우호국 항구에 입항하고 있다. 대부분 이들 항구는 수심이 깊고 항모 길이의 1.5의 부두 길이를 갖추고 있으며, 일본 요코스카, 괌, 인도양의 디에고 가르시아 등의 전용 해군기지와 영국 포츠머스, 이탈리아 나포리, 중동 바레인, 인도 몸바이, 호주 시드니, 싱가포르 창이, 한국 부산 등이 대표적이다.

또한 미해군은 항모타격단(CSG), 대형상륙강습함으로 구성되는 원정타격단(ESG)과 상륙대기군(ARG) 그리고 사전배치선단(MPS)을 지원하기 위해 민용 선박을 중·장기 계약에 의해 준(準)해군용 유조함, 전투군수지원함, 원정신속이동함으로 운용하는 군사해상수송사령부(MSC)를 국방부 직할 부대로 운용하고 있으며, 사령관은 해군소장이 임명된다. 영국해군도 13척의 해군군수지원함과 민간상선 등으로 구성된 함대군수지원단(RFA)을 영국해군과 별도 조직으로 운용하고 있다. 이들 소속 군수지원함들은 자국 해군의 수상함 전력 건조 소요 부담을 줄이면서, 전 세계 대양에 산재되어 자국 수상함에 대한 원해 해상군수를 지원하고 있다.

문제는 중국해군이 航母戰鬪群을 지원할 해외기지가 없고, 원해 해상군수지원 전력은 부족하다는 것이다. 우선 해외기지 부족이다. 기본적으로 중국은 군사동맹을 지향하지 않는다는 외교원칙에 의해 군사동맹국과 해외기지를 보유하지 않았다. 그러나 항모를 건조하면서 미해군과 같이 해군기지를 보장기지라는 명칭으로 2018년 8월에 북아프리카 지부티에 해군보장기지를 최초로 확보하였으며, 현재는 지부티 항구 내에 대형 군수지원함이 계류할 수 있는 전용부두를 건설하고 있다.

아울러 지금 중국해군은 지부티만이 아닌, 전 세계 주요 해양에 해군보장기지와 유사한 전용 부두를 확보하고 있으며, 여기에는 다음과 같은 이유가 있다. 중국은 전용 해군보장기지 확보가 미국 등의 서방국가들의 저지로 지부티 이외 국가에서 배타적 전용 해군보장기지를 확보한다는 것은 거의 불가능하였기 때문이었다. 특히 중국해군의 지부티 해군보장기지는 지부티 정부가 어려운 국가재정 해결을 위해 미국, 중국, 일본 프랑스와 UAE 등에 해외기지를 제공해 기지 사용비를 받아 국가재정을 지원하고 있어 중국에게 기지 건설을 허용하였고, 당시 미국 등 서방국가에게 소말리아 해적퇴치작전을 수행하는 중국해군 해적퇴치기동부대에 대한 군수지원이 필요하다는 논리가 인정되었기 때문이었다.

그러나 지부티 해군보장기지만으로는 만족될 수 없었다. 이에 중국해군은 시진핑(習近平) 주석이 시동을 건 “일대일로(一帶一路)” 사업을 핑계로 해당국에 깊은 수심의 부두를 건설해 주고 투자금 환수가 어려운 일부 국가와 중국국영항만공사 간 전용부두 계약을 장기간 체결하여 배후부지와 함께 준(準) 해군보장기지로 활용하려는 계획을 추진하고 있다. 예를 들면 호주 다윈, 스리랑카 함반타토, 파키스탄 카와르, 미얀마 시트립 등의 항구였다. 이들 항구는 전용부두와 배후부지를 중국국영항만공사에게 약 99-100년간 장기 임대된 것으로 알려져 있다.

특히 중국해군은 미해군과 경쟁하고 있는 해역인 남태평양의 도서 국가들에게 일대일로 사업을 제안하면서 수심이 깊은 항구 건설을 지원하고 투자금 회수 명목으로 장기 임대를 제안하고 있다. 이는 남태평양 지역에 맹주 국가로 역할을 담당해온 호주에 대해 위협으로 대두되었으며, 시드니 주재 로위(LOW) 및 아스피(ASPI) 안보연구소가 중국의 남태평양에 해군기지 건설 구축 의도를 경고하면서 2015년에 호주 북부영토정부(Northern Territory government)가 99년간 다윈항구를 중국국영항만공사에 99년간 임대한 것은 큰 전략적 실수라고 비판하면서 대책강구를 주문한 이유였다.

또한 지난해 1월 19일자 영국 『이코노미스트(The Economist)』는 이들 연구소의 연구보고서를 근거로 “중국이 남태평양에서 조업하는 어선 피항지 확보 명분으로 파파뉴기니, 바누아투, 피지, 솔로몬 아일랜드, 사모아, 통가 등에 항구 건설을 제안하고 있다면서, 특히 지구온난화에 따른 해수면 상승 우려를 갖고 있는 이들 국가들은 천연자원 개발에만 관심이 있는 호주와 미국 등의 서방 국가 보다 중국에 더 우호적이라면서 뒤늦게 호주 정부가 외교적 노력을 기울이고 있으나, 대세를 되돌리기에는 어려울 것이다”라고 전망하였다.

특히 중국은 인도양 내 해군기지 확보에 매우 적극적이다. 중국은 모리셔스에 항구 건설 프로젝트를 제안하였으나, 이에 위협을 느낀 인도와 영국이 개입하여 불발되었다. 하지만 2019년 2월에 국제사법재판소(ICJ)가 그동안 영국이 점유하고 있었던 모리셔스 인근 차고스 제도를 모리셔스에 되돌려 줄 것을 판결하여 만일 영국이 이를 모리셔스에 반환하면 차고스 제도에 속해 있는 미해군기지 디에고 가르시아가 문제가 되고 중국이 이 틈새를 파고 들어 모리셔스 정부와 항구 개발에 합의만 하면 인도양에 미해군기지 옆에 중국 해군보장기지가 세워지는 상황이 될 가능성이 우려되고 있다. 다행히 ICJ 판결은 강제구속성이 없어 영국 정부가 반환에 소극적이다.

또한 2018년 12월 30일자 『사우스차이나모닝포스트(SCMP)』는 이러한 중국의 인도양에서의 해군기지 확보 노력이 아프리카 동부로 이어지고 있다는 우려를 보도하였다. 예를 들면 중국국영철도공사가 지난 2017년 6월에 케야 수도에서 몸바사 항구로 연결되는 480km 철도를 차관으로 건설해 주었으며, 케냐가 상환금 반환이 어려워지자 몸바사 항구 임대를 제안하여 미국, 유럽연합 그리고 인도가 나서서 몸바사 항구 운용권이 중국수출입은행으로 넘어가는 것을 저지하였다라고 보도하였다. 최근 중국은 아프리카 국가들에게 일대일로 사업을 제시하면서 이들 국가들이 “부채의 덧(trap of debt)”에 빠져 상환금 명목으로 항구를 중국에 장기 임대하는 계획을 추진하고 있다. 대표적으로 앙골라, 잠비아, 콩고 등이다.

결국 중국해군의 航母戰鬪群 운용과 일대일로 사업 추진에 따른 해외 전용부두 확보 간 상호 긴밀히 연계되고 있으며, 이는 향후 중국해군 航母戰鬪群의 남태평양과 인도양 진출을 위한 해외기지로 활용될 전망이다.

다음은 원해 해상군수지원 능력 보강이다. 현재 중국해군은 20,000톤 규모의 푸치(補給)급 Type 903형과 4,5000톤 규모의 신형 Type 901형 해상군수지원함 등 총 10척 보유하고 있으나, 이들을 수리-대기-작전의 3직제 개념으로 원해 군수지원작전에 투입할 경우 3척만 가능하며, 이를 각 함대사령부에 1척씩 배치할 수 있다는 전제가 된다.

특히 2019-09호 『現代艦船』은 중국해군 航母戰鬪群 구성을 항모 1척, 구축함과 프리깃함 6척 그리고 핵잠수함과 Type 903 또는 901형 해상군수지원함 각 1척으로 구성된다고 보았으며, 통상 Type 903과 901형 해상군수지원함은 대략 10∼20만톤의 연료유와 항공유, 150∼300톤의 청수와 700∼1,400톤의 탄약을 적재하고 있다는 전제하에 중국해군 航母戰鬪群에 1척의 해상군수지원함이 배정되는 경우에 1회 정도의 해상군수지원만이 가능하며, 이후에는 인접 항구에 입항하여 재보급을 받아 다시 航母戰鬪群에 합류해야 한다는 航母戰鬪群 운용을 위한 해상 군수지원작전 시나리오가 산출된다.

또한 『2019년 중국 국방백서』는 “중국은 각 함대사령부 작전구역만이 아닌, 중국의 해외이익과 권리가 적용된 세계 대양을 대상으로 해군력을 운용할 것이다”라고 명시하였으며, 이는 중국해군 航母戰鬪群가 담당해야 할 작전범위를 의미한다고 볼 수 있어 각 함대사령부의 航母戰鬪群에 배속된 1척의 해상군수지원함 이외에 추가 해상군수지원함이 미리 해당 작전해역에 전개되어 있어야 한다는 가정이 나온다.

하지만 중국해군은 1척의 Type 903/901형 군수지원함을 배치한 것에 추가하여 별도의 군수지원함을 해당 해역에 배치할 수 있는 여력이 없다. 또한 예기치 못한 기관고장 등의 긴급수리 상황은 언제든지 대두되어 3직제 원칙이 지켜지지 않을 수도 있어 각 함대사에 1척 배치도 어려울 수 있다. 그렇다고 수상 전투함 건조 비율과 같이 대형 해상군수지원함을 건조할 수도 없는 실정이다. 특히 지난해 12월 22일자 『環球時報』는 Type 903과 901형 해상군수지원함이 매년 약 200일 이상의 기간 동안 원해에 전개된 함정에 연료유, 청수, 음식 그리고 수리부속을 해상에 전개된 함정에 공급하였다고 보도하였다. 즉 1척의 군수지원함 작전소요가 너무 많다는 것이다.

이에 중국해군은 미해군과 영국해군과 같이 민간 선박을 지정하여 航母戰鬪群의 해상 군수지원 전력으로 운용하는 방안을 강구하고 있다. 지난해 11월 27일자 영국 『제인스국방주간(JDW)』는 중국해군연구소가 中外運航運有限公司(Sinotrans-CSC) 소속 28,000톤 푸조우(福州) 컨테이너 선박에 해상공수급(RAS)이 가능한 지주대(finger jetty)와 미끄럼 고리를 설치하여 유류 공급호스를 해상에서 좌우현에 병렬로 기동하는 함정에 공급할 수 있도록 개조하였다고 보도하였다. 실제 지난 12월 2일자와 22일자 『還球時報』는 당시 푸조우 컨테이너 선박 좌현에 Type 903A형 타이후산(太湖山)함이 우현에 장카이(江凱)-Ⅱ급 Type 054A급 린이(臨近)함이 병렬로 기동하여 연료유를 해상공급하였다고 보도하였다.

이에 군사전문가들은 중국해군이 미해군 군사해상수송사령부(MSC) 및 영국해군의 함대군수지원단(RFA)와 유사하게 민간 컨테이너 선박을 군용으로 개조하여 중국해군 航母戰鬪群에 대한 원해 해상공수급을 실시하려는 계획을 추진하고 있다면서 미국 등 서방과 달리 中外運航運有限公司(Sinotrans-CSC) 이외 中國運洋運輸集團總公司(COSCO)와 東方海外船公司(OOCL) 모두가 국영해운회사이자, 보유 선박들이 중국 선적이어서 이들 선박들을 준(準)해군용 군수지원함으로 활용할 수 있는 선택의 여지가 크다며 이는 장차 중국해군 중국해군 航母戰鬪群에 대한 원해 해상공수급의 어려움을 해결하는데 크게 도움이 될 것으로 평가하였다.

하지만 문제도 있다. 우선 중국해군 航母戰鬪群 작전해역과 중국민용 선박이 경유하는 항로가 일치되어야 하고, 연료유, 항공유, 청수, 탄약 및 민감한 무기의 보관 및 관리가 일반 선박 기준과 달라 선박을 ‘군용기준(Milspec)’에 따라 개조해야 하는 문제가 대두되고 있다. 실제 이는 미해군을 지원하는 MSC 제도에서도 나타나고 있다. 지난 2월 5일자 영국 『제인스국방주간(JDW)』은 미 국방부 자료를 근거로 MSC에 배속된 15척의 민용 선박들에 해상공수급을 할 수 있는 준비상황이 미흡한 것으로 평가되었다고 보도하였다.

이는 민용 선박을 유사시 또는 필요시에 준(準)해군용 함정을 활용하는데 어려움이 많다는 것을 암시하는 것이었다. 아마도 향후 중국해군도 유사한 문제에 봉착할 것으로 전망된다. 또한 해군보장기지 운용도 유사할 것이다. 미해군은 전 세계에 산재된 약 300여 개의 해군기지를 순차적으로 줄이고 있으며, 이는 비용 부담이 주요 원인으로 작용한 까닭이다. 아마도 중국해군도 航母戰鬪群을 위해 전용부두를 태평양, 인도양 그리고 기타 해역에 열심히 확보해 보아야, 실제 물류가 없으면, 유지가 어렵고 전용부두 보수 및 관리를 위한 비용부담이 클 것이다. 예를 들면 스리랑카 함반타토 항구는 인근 콜롬보 항구가 확장되자, 물류를 잃어 ‘빈’ 부두와 배후부지로 남아 있어 문제가 되고 있다. 이를 단지 중국해군 航母戰鬪群의 기항지로만 활용하기에는 너무 무리가 크다.

또한 최근 미해군은 항모타격단 배치 개념을 혁신적으로 변화시키고 있다. 예를 들면 과거엔 각 해역에 1개의 항모타격단을 주기적으로 배치하였는데, 이제는 동적전방전개(DFE) 개념에 의해 위기상황과 위협평가에 따라 2-3개 항모타격단을 집중적으로 배치하고 있다. 지난 2월 3일자 『미해군연구소 뉴스레터(USNI Newsletter)』는 미해군 항모타격단의 동아시아 배치는 중국, 북한 그리고 대만 상황에 의해 레이건 CGS와 루즈벨트 CSG가 동시에 운용되고 있으며, 아메리카 대형 상륙강습함(LHA) ESG까지 포함하면 총 3척의 항모급 전력이 배치된 상황이 된다고 보도하였다.

향후 중국해군이 의욕만 앞서 航母戰鬪群을 각 함대사에 1개씩 정형적으로 배치하기 보다, 상황에 따라 유연하게 배치하게 되는 경우, 앞에서 언급한 바와 같은 해군보장기지와 군수지원함 소요가 필요치 않을 것으로 전망되고 있다. 하지만 지금은 중국해군이 의욕만 앞서 대양해군으로의 발전을 위해 다수의 航母戰鬪群을 구성하고, 이를 지원하기 위해 Type 903/901형 군수지원함 건조와 민간 선박을 개조한 추가의 준(準)해군용 군수지원함을 운용할 계획을 추진하고 있으나, 멀지 않은 장래에 미해군과 같은 또 다른 과제에 직면할 것으로 예상되고 있다.

궁극적으로 중국해군이 이를 알고도 무리하게 미해군만을 모방한 대양해군을 지향하게 되면, 향후 더 큰 과제에 직면하게 될 것이다.

작성자 윤석준은 한국군사문제연구원 객원연구위원이자,

육군혁신자문위원으로 활동 중이며, 예비역 해군대령이다.