센티넬 R1

조인트스타즈를 뛰어넘었지만 재정한계에 퇴역한 영국의 전장감시항공기

센티넬 R1 전장감시 항공기 <출처: UK MOD>

개발의 역사

합성개구레이더는 이미 1951년 등장했고 1960년대부터 시제품이 만들어져 베트남전에 투입되었지만 좀처럼 실전에 요구되는 성능을 만족시킬 수 없었다. 그러나 1970년대 레이더 영상 기술과 데이터링크 기술이 급격히 발달함에 따라서 넓은 지역을 정찰하는 임무에 새로운 지평이 열렸다. 특히 합성개구레이더(Synthetic-Aperture Radar, SAR)가 구현한 레이더 영상을 디지털로 처리할 수 있게 됨으로써 지상을 지도로 구상하는데 있어서 일대 혁신을 가져왔다. 게다가 합성개구레이더는 이동하는 물체의 도플러 변이까지 분석할 수 있어 이동표적의 감시에도 사용될 수 있었다. 이동표적 식별(MTI, Moving Target Indicator) 기능이 지상지도화(ground-mapping)가 가능한 합성개구레이더에 결합됨에 따라 이제는 전천후 야간 정밀감시가 가능해질 터였다.

절대다수의 소련과 바르샤바 조약군의 침공위협은 NATO 뿐만 아니라 영국군에게도 걱정거리였다. <출처: NATO>

이러한 최신레이더를 제일 먼저 실용화한 것은 미국이었다. 1978년 국방고등기술기획국(DARPA)는 '어설트 브레이커(Assault Breaker)' 사업을 시작했는데, 이는 수적으로 절대다수인 소련의 지상군에 대항하기 위한 첨단 무기체계를 개발하기 위한 상쇄전략(Offset Strategy)의 일환으로 시작된 것이었다. 이 사업을 통하여 '페이브무버(Pave Mover)' 레이더를 '태싯 블루(Tacit Blue)' 스텔스 시제기에서 운용하면서 그 역량을 입증했다. 이 사업은 E-8 조인트스타즈와 RQ-4 글로벌 호크가 개발되는 계기를 제공했다.

영국도 전장감시를 위한 공중레이더를 개발하여 육군에서는 CASTOR 사업을 실시했다. 사진은 레이더를 장착한 BN-2T 아일랜더 시제기의 모습이다. <출처: Public Domain>

한편 미국과 함께 소련의 기갑공격을 대비하던 영국 육군도 유사한 능력을 보유하고자 했다. 이에 따라 영국은 1980년 CASTOR(Corps Airborne Stand-Off Radar, 군단급 공중 원거리 레이더) 사업을 시작했다. CASTOR는 MTI 센서를 항공기에 장착하여 독일 접경지역의 중고도 상공에서 운용하여 바르샤바 조약군의 기습을 감시하자는 개념이었다. 이에 따라 영국 국방부는 BN-2T 터빈 아일랜더 항공기에 페렌티(Ferranti)사의 MTI 레이더를 장착하여 1984년 5월부터 시험평가를 시작했다. 한편 영국 공군은 쏜-EMI의 SAR를 캔버라 B.6 폭격기에 장착하여 넓은 지역에 대한 감시임무가 가능한 새로운 기체를 개발하였다.

한편 공군에서는 캔버라 폭격기를 플랫폼으로 SAR 레이더의 장착을 시도했다. <출처 : Mike Freer / Touchdown-aviation>

그러나 영국의 노력은 미국에 비하면 한참 뒤쳐진 것이었다. 미국은 이미 1985년부터 ASARS(Advanced Synthetic Aperture Radar System)를 장착한 U-2 고고도 정찰기인 TR-1을 영국의 알콘버리 공군기지에 배치하여 감시임무를 시작했다. 또한 같은 해에 조인트스타즈 항공기를 개발하여 MTI/SAR 센서를 장착한 항공기를 실전배치할 예정이었다. 이런 상황에서 영국 국방부는 CASTOR와 공군 정찰기 사업을 통합할 것을 결정했다. 이에 따라 영국은 1986년부터 ASTOR(Airborne Stand-Off Radar, 공중 원거리 레이더)라는 새로운 전장감시 항공기 사업을 시작했다.

육군과 공군의 별도 사업은 ASTOR 사업으로 통일되었고 우선 기술시연부터 시작되었다. <출처: Public Domain>

우선 기술시연사업을 실시하여 국방부 산하의 RSRE(Royal Signals and Radar Establishment, 왕립 신호 및 레이더 연구실)의 주관 하에 2가지 ASTOR 시제가 개발되었다. 첫 모델은 서치워터 레이더에 쏜-EMI의 MTI를 결합한 것으로 캔버라 폭격기에 탑재하여 시험했으며, 저출력 시험버전은 앤도버 수송기에 장착하였다. 또한 쏜-EMI는 스카이마스터 AEW 레이더를 아일랜더에 장착하여 저고도 MTI 체계도 시험을 실시했다. 1990년 시험비행의 마지막 단계에 이르러서 이 기체는 미군의 조인트스타즈에서 채용한 모토롤라 지상국과 데이터링크에 성공했다.

록히드 마틴은 걸프스트림 V에 바탕한 ASTOR 모델을 제안했다. <출처: Public Domain>

기술시연사업은 1991년 7월까지 무려 5년간 실시되었는데, 이 과정에서 고속의 기체에서 오히려 선명한 SAR 영상이 획득될 수 있었다는 것이 확인되었다. 애초에 최대 3만5천 피트에서 220km 정도가 한계였을 것으로 예상되었던 레이더 탐지거리도 5만 피트에서 300km까지 가능한 것도 확인되었다. 이러한 조건을 만족할 수 있는 기체로서 2가지 비즈니스 제트기가 고려되었는데, 바로 봄바디어의 글로벌 익스프레스와 걸프스트림 V였다. 영국군은 공중지휘통제임무에 대한 필요가 없는데다가 기체 가격도 저렴했기 때문에 이들 기체로 충분하다고 판단했다. 그러나 1991년에 이르러 지정학적 상황이 급변했다. 동년 3월에 바르샤바조약은 붕괴했고, 소련은 해체되었다. 이제 더 이상 동구권의 침공을 걱정할 필요가 없었기에 사업은 이제 존폐기로에 놓이게 되었다.

레이시온은 최신형인 글로벌 익스프레스 기체에 바탕한 ASTOR 모델을 제안했다. <출처: Public Domain>

특히 그해 초에 발발했던 걸프전은 전쟁의 새로운 흐름을 만들어냈다. SAR/MTI 능력을 갖춘 미국의 TR-1과 E-8 조인트스타즈는 거의 실시간에 가까운 레이더정찰능력을 제공하면서 급변하는 전장정보를 제공했다. 영국도 이러한 변화를 반영하여 ASTOR 사업을 진행해야만 했다. 우선 육군과 공군 사이에 새로운 합의가 필요했고 제원의 추가확보도 관건이 되었다. 상황이 정리되기까지는 약 2년이 걸려, 1993년 6월에서야 국방부 장비승인위원회에서 ASTOR의 작전요구조건이 승인됨에 따라 겨우 사업정의(Project Definition)단계로 넘어가게 되었다.

노스롭그루먼도 정치적 압박을 등에 업고 뒤늦게 ASTOR 사업에 끼어들었다. <출처: Public Domain>

영국 국방부는 1994년 3월에 8개의 업체에 입찰참가요청을 보냈고 7개 업체가 응답했다. 그리고 1995년 1월 국방부는 그 가운데 록히드마틴과 레이시온을 선정하여, 양사는 이후 17개월동안 각각 최적의 ASTOR 설계를 제공할 터였다. 록히드 마틴은 걸프스트림 V 비즈니스제트기에 바탕하여 시스템을 설계했고, 레이시온은 봄바디어 글로벌 익스프레스를 플랫폼으로 정했다. 한편 1997년 가을 클린턴 대통령은 신임 토니 블레어 수상에게 노스롭그루먼도 ASTOR 사업에 참여할 수 있도록 요청했다. NATO의 AGS 사업의 전망이 불투명해짐에 따라 노스롭그루먼에게 기회를 찾아주기 위해서였다. 결국 정치적 압박으로 인하여 노스롭그루먼은 "위저드"라는 이름으로 새로운 기체를 공개했다.

결국 영국 국방부는 레이시온 제안을 최적으로 평가하여 ASTOR의 사업은 레이시온의 주관 하에 진행되었다. <출처: Raytheon>

이런 정치적 압박 속에서 영국 국방부는 1998년 2월말에 3개사로부터 최종제안(Best And Final Offer)을 받았다. 영국 정부의 최종결정 이전까지 3개사는 치열한 미디어전을 펼치면서 자사제품의 홍보에 나섰다. 가열된 경쟁 속에서 국방부의 사업선정은 수차례 미뤄졌다. 결국 1999년 6월 파리 에어쇼 기간에 영국 국방부는 레이시온을 ASTOR 최종사업자로 선정하면서 사업을 시작한 지 무려 13년만에 겨우 방향이 정해졌다.

시스템통합용 시험기로 개조된 봄바디어 글로벌 익스프레스 제트기 <출처: Public Domain>

ASTOR의 기체개발은 2000년 1월부터 시작되었다. 레이시온은 당초 APAR-2 플러스 레이더를 장착하려고 했으나 미래 임무소요에 부족하다고 판단하고 4.2m 짜리 AESA 레이더를 새로 개발했다. 새로운 항전장비들을 기체와 통합하기 위하여 레이시온은 2002년 2월 글로벌 익스프레스 기체를 받아 각종장비를 장착하고 시스템 통합용 시험기체를 만들어 2004년부터 비행을 시작했다. 2005년 동안 시스템 통합에 성공한 시제기체는 그해 말부터 본격적으로 성능평가를 실시하여 SAR, MTI, 데이터링크 등의 성능을 모두 검증하는데 성공했다.

시험 비행에 나선 완제품 센티넬 R1 기체로 도장 전 모습이다. <출처: Public Domain>

ASTOR의 완성된 기체는 2006년 7월 판보로 에어쇼에서 처음으로 대중에 공개되었다. 애초에 ASTOR는 2005년 9월까지 초도운용능력 검증을 마치기로 했었으나, 선정의 지연과 사업개발의 일정을 감안하여 초도운용능력 검증은 2006년말, 완전운용능력 검증은 2008년 말로 바뀌었다. 영국 공군은 2007년이 되어서야 완전히 개발된 기체를 인수받았으며, 센티넬 R1으로 명명하고 제5 비행대대에서 운용하였다.

특징

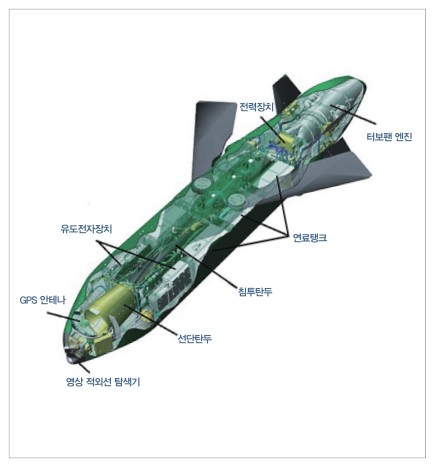

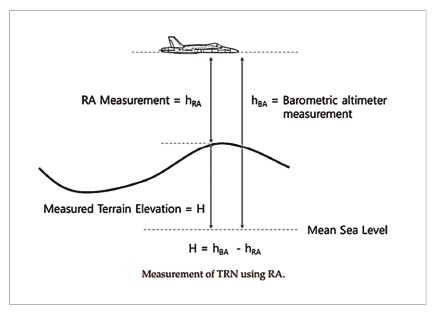

센티넬 R1의 핵심장비는 역시 SAR/MTI 레이더로 '센티넬 이중모드 레이더 센서(DMRS)'로 불린다. 센티넬 DMRS는 AESA 기술을 채용하여 높은 신뢰성을 자랑하며, 애초에 TR-1 정찰기에서 채용되었던 ASARS-2 레이더를 개량한 것이다. 레이시온에 따르면 DMRS를 개량하면 해양 감시 임무로도 사용할 수 있다고 한다. ASAR-2 레이더는 4만7천 피트에서 160km 까지 탐지할 수 있는 것으로 알려지고 있는데, 센티넬 DMRS는 4만 피트에서 최대 200km까지 지상정보를 획득할 수 있는 것으로 알려지고 있다.

센티넬 R1의 핵심은 SAR/MTI 센서와 데이터 링크이다. <출처: Public Domain>

애초에 ASTOR 사업의 초기에는 SAR/MTI 레이더 이외에도 광전자/적외선(Electro-Optical/Infra Red) 센서를 추가로 장착하고자 했었다. 그러나 제작단계에서 DMRS가 채용되면서 레이더 안테나의 무게가 늘어남과 동시에 추가로 냉각장치가 장착되면서 일단 광전자센서 장착은 취소되었다. 그러나 제작사는 충분히 통합이 가능하다고 판단하고 굿리치 DB-110 같은 광전자센서를 레이더를 덮는 카누 페어링에 통합하는 옵션을 제안했지만, 예산에 민감했던 영국 국방부는 이를 채용하지 않았던 것으로 알려진다.

센티넬의 주 레이더인 DMRS는 최대 300km까지 레이더 영상으로 탐지할 수 있는 것으로 알려진다. <출처: Raytheon>

센티넬 R1은 봄바디어 글로벌 익스프레스 비즈니스 제트기를 플랫폼으로 한다. 글로벌 익스프레스는 1996년 시제기가 초도비행에 성공했는데, 항속거리가 12만 km로 걸프스트림보다 길어 개발초부터 관심을 끌었다. 글로벌 익스프레스는 BMW/롤스로이스의 BR710 터보팬 엔진을 채용하여, 5만피트에서 마하 0.8의 순항속도로 비행할 수 있었고 최대비행시간도 14시간에 이르렀다. 센티넬 R1에는 레이더와 항전장비 등을 탑재하게 되었음에도 12시간 이상 임무수행이 가능했다.

센티넬 R1은 봄바디어의 글로벌 익스프레스 기체를 기반으로 만들어졌다 <출처: Bombardier Inc.>

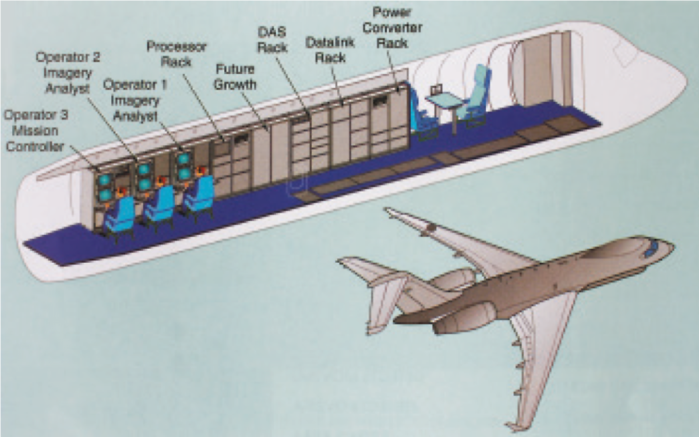

한편 ASTOR사업 초기에는 기체에 공중급유 시스템을 장착하고자 했으나, 설계검토 단계에서 삭제했다. 애초에 기수 윗쪽에 연장된 파이프를 장착하는 방식을 예정했지만, 막상 파이프관을 연료탱크와 연결하는 과정에서 내부 공간과 안전성의 문제가 제기되었고, 급유를 위해서 인원과 중량이 증가하는 점이나 이미 예비연료가 충분하다는 점이 감안되어 삭제되었다. 기체 크기에 비하여 승무원은 5명으로 작은 편이다. 정·부 조종사와 시스템 운용요원 3명이 탑승하도록 되어 있다.

센티넬 R1의 조종석(좌)과 임무 스테이션(우) <출처: Royal Air Force>

센티넬 R1은 대공위협으로부터 기체를 지키기 위하여 DASS(defensive aids subsystem)를 탑재하는데, 이는 견인식 레이더 디코이, 미사일 접근경보장치, 채프/플레어 투발기 등으로 구성된다. 한편 센티넬 R1에서는 정보의 실시간 전달이 중요하므로 당연히 링크 16을 포함하는 데이터링크는 물론 HF·VHF·UHF, JTDIS, SATCOM 등 일련의 통신장비들이 탑재되었다. 데이터링크로는 애초에 개발 당시부터 L3 커뮤니케이션의 CDL(Common Data Link)를 선정하여 레이더 정보를 광대역 고속 통신으로 전달할 수 있도록 했다.

센티넬 R1은 핀츠가우어 트럭 기반의 지상국을 통해 지상군에 실시간 정보제공을 할 수 있다. <출처: Raytheon>

센티넬 R1은 지상군에게 핵심정보를 전달하는 통합시스템으로 지상국도 매우 중요한 역할을 담당한다. 지상국으로는 영국 육군이 운용하는 핀츠가우어 6x6 트럭을 채용헸다. 차량은 다양하여 워크스테이션 2개를 장착한 정보분석차량, 통신차량, 지원차량 및 트레일러와 안테나 등을 장착한 트레일러 등으로 구성되었다.

센티넬 R1 ASTOR의 특징을 소개한 영상 <출처: 유튜브 '유용원TV' 채널>

운용 현황

영국 공군은 2007년 3월부터 센티넬 R1 ASTOR 항공기를 수령하기 시작하여 2008년 9월에 5호기를 인수함으로써 전량을 수령했다. 운용부대로는 해체 전까지 토네이도 F.3 전투기를 운용하던 제5비행대대가 재창설되어 와딩턴 공군기지에서 운용이 시작되었다. 도입 초기에는 초도운용능력 검증을 겸해야만 했으므로 다양한 시험평가가 이뤄졌다. 특히 2008년 11월 중순 센티넬 R1 2대와 지상국이 아프가니스탄에 투입되면서 헤릭 작전(Operation Herrick)에 대한 지원과 동시에 실전평가를 겸하게 되었다.

2007년 미국 모하비 사막의 국립시험비행학교에서 비행중인 센티넬 R1의 모습 <출처 : Alan Radecki / Wikipedia>

약 5주 간 전개기간 동안 센티넬 비행대대는 아프가니스탄의 헬만드와 님루즈 지역에서 18회의 소티를 수행했다. 센티넬 R1은 71,650㎢의 지역을 107시간 동안 정찰했으며, 약 2,700㎢의 지역에 대한 150개의 SAR 영상을 제공했다. 이로써 영국군 파병부대는 영국 파병부대는 최초로 광역지형정보를 스스로 획득할 수 있었으며, 부대 방호를 위한 취약요소는 물론 순찰 중인 부대로 적이 접근하는지의 여부를 확인할 수 있었다. 또한 센티넬 R1은 영국군이 운용하던 리퍼나 헤르메스 450 무인기를 파견하여 더욱 좁고 자세한 영상을 지상군에게 제공하도록 통제하는 역할도 수행했다. 센티넬의 지상국은 센티넬 R1이 보내는 정보 뿐만 아니라 이러한 무인기들이 보내는 정보까지 취합하여 분석을 제공했다.

애초에 의도한 바는 아니었으나 센티넬 R1은 전장에서 공중지휘통제 중계의 역할도 수행했다. <출처 : UK MOD>

센티넬 R1은 임무를 기획하는 단계에서부터 매우 중요한 역할을 차지했다. 통상 작전부대가 OLGS(Operational Level Ground Stations, 작전급 지상국)에 정보요청을 하면 최대 9명까지 근무하는 OLGS의 분석가들이 정보요청에 따라 수집할 내용을 센티넬 R1에 전달하면 24시간 전까지 임무계획이 준비된다. 그러나 실제로는 정보수집의 도중에도 추가적인 정보요구가 올라오는 경우가 많아 비행경로를 바꿔야 하는 경우도 많았다. 예를 들어 감시용 UAV가 강을 경계로 적의 움직임을 감시하고 있을 때, 한번에 한 개의 다리밖에 감시를 집중할 수 밖에 없거나 구름이나 먼지로 인하여 감시가 불가능한 경우가 발생한다. 이럴 경우에 센티넬 R1이 전장에서 유일한 감시센서로 기능하며, 3명의 운용요원들이 임무를 나누어 3개의 교량을 감시할 수 있게 된다.

ASTOR의 지상국들은 센티넬 뿐만 아니라 조인트스타즈나 기타 무인기들과도 통신이 가능했다. <출처 : Raytheon>

애초에 ASTOR 사업 자체는 지휘통제용 플랫폼을 도입하는 사업이 아니었지만, 실제로 센티넬은 지휘통제의 임무를 수행하는 공중중계기 역할을 수행하게 된 것이다. 또한 아프가니스탄의 험준한 산맥에서 통신이 어려웠던 지상의 순찰부대라도 HF·VHF·UHF 등 통신장비 일체를 갖춘 센티넬과는 통신이 가능하여, 통신중계역할까지 수행했다. 이러한 성과에 바탕하여 센티넬 비행대대는 2009년 2월부터 4월까지 두번째 파병에 나섰다. 그리고 세번째 파병부터는 센티넬은 현지의 작전 자산으로 위상을 확립하여 영국군이 철수할 때까지 5년간 내내 활약을 계속했다.

센티넬 R1은 그 유용성에도 불구하고 영국 정부의 어려운 재정상황으로 이미 조기에 퇴역이 예정되었다. <출처: Public Domain>

센티넬 R1은 전장에서 매우 유용한 기체였지만, 2008년 세계 금융대위기 이후에 예산부족에 시달리던 영국 정부에게는 버거운 존재로 인식되기 시작했다. 우선 2010년 영국 정부는 국방안보전략검토(Strategic Defense and Security Review)를 통하여 영국군의 아프가니스탄 파병이 종료되는 대로 센티넬 R1을 퇴역시키기로 했다. 실전배치된 지 불과 3년도 되지 않은 상태에서 나온 결정에 군의 불만은 높아졌고, 센티넬의 능력을 과시하기 위하여 다양한 작전에 투입시켰다. 가장 대표적인 사례가 2011년 리비아 내전에 대한 영국군의 인도적 개입작전인 엘라미 작전(Operation Ellamy)이었다.

센티넬 R1은 리비아와 세네갈, 말리 등 다양한 지역에서도 활약을 이어갔다. <출처 : UK MOD>

센티넬 R1은 2011년 3월부터 리비아 전선에 투입되었다. 그러나 영국군의 지상작전소요는 없었으며 센티넬 지상국은 활동할 위치도 마땅치 않아 사용되지 않았다. 대신 리비아 해안에서 활동 중인 영국해군함들이 지상국 역할을 할 수 있을 터였다. 문제는 영국 정부의 에산부족으로 해군함들은 센티넬에서 보내오는 레이더 데이터를 수신하여 분석할 수 있는 설비를 갖추지 못하고 있었다는 점이다. 그러나 다행히 레이시온이 휴대용 통합임무기획(Portable Integrated Mission Planning) 체계를 개발함에 따라 간단한 휴대용 장비로 지상기지국을 대체할 수 있었으며, 이를 그대로 함정에 탑재할 수도 있었다. 리비아에 투입된 센티넬은 한 소티에 11시간을 넘도록 비행하며 정부군과 반군의 위치 등을 정확히 파악하여 공습에 필요한 기반정보를 제공했다. 그리고 공습 이후에는 전투피해평가를 실시하면서 작전의 효율성을 끌어올리는데 기여했다. 리비아 파병 기간동안 센티넬은 2,230시간 동안 204소티를 비행했다.

센티넬 R1은 영국의 대테러전쟁을 위해 만들어진 기체로 지상군의 작전에 상당한 도움을 주었다. <출처 : UK MOD>

2013년 1월에는 센티넬 R1은 뉴컴 작전(Operation Newcombe)의 일환으로 세네갈의 다카르로 투입되어, 약 700시간 동안 66소티의 임무를 수행했다. 아프리카 파병은 프랑스군의 이슬람 테러범 소탕작전을 지원하려는 차원이었으며, 프랑스군은 자국군이 수집한 광전자 정찰영상과 센티넬이 제공한 레이더 영상을 결합하여 신뢰성 높은 정보를 구성할 수 있었다. 한편 센티넬은 2014년 5월 다시 아프리카로 돌아와서 테러범의 색출임무에 나섰다. 나이지리아에서 276명의 여학생을 납치한 보코하람은 수목이 빽빽히 들어찬 지역으로 숨어들었으며, 이를 위해서는 레이더 영상정찰이 훨씬더 효율적이기 때문이었다.

센티넬 R1은 그 유용성에도 불구하고 결국 2021년 퇴역이 결정되었다. 사진은 러시아의 전투기로부터 견제받고 있는 센티넬 R1의 비행장면이다. <출처 : Public Domain>

영국군은 이러한 활약을 검토하면서 아프가니스탄 철수 이후에 뒤따를 센티넬 퇴역을 적어도 2018년까지는 미루고자 했다. ISR 수단으로서 전략적 기여도가 큰 센티넬을 곧바로 퇴역시키는 것에 부담을 느낀 영국 정부는 2015년의 SDSR을 통하여 2021년까지 연장할 것을 발표했다. 2015년부터 센티넬은 셰이더 작전(Operation Shader)에서 ISIS(Islamic State of Iraq and Syria, 이라크-레반트 이슬람 국가)의 시리아와 이라크 활동을 감시하는 임무에 투입되어 정보를 제공했으며 2017년까지 활약을 계속했다. 또한 센티넬은 군사작전 이외에도 인도적 지원임무에서도 그 유용성을 발휘했다. 2014년 1월 남부와 서부 잉글랜드의 대홍수 사태가 발생했을때, 센티넬이 투입되어 하천의 범람과 지형상황을 레이더 영상으로 담아 재난대응기관들에 전달함으로써 복구작전에 기여하기도 했다.

퇴역 직전인 2021년 2월말에 워딩턴 항공기지에서 포착된 센티넬 R1의 모습 <출처 : UK MOD>

이런 다양한 활약에도 불구하고 결국 영국 공군은 예정대로 센티넬 R1의 퇴역을 강행했다. 이에 따라 2021년 2월 26일 제5비행대대는 센티넬 R1의 마지막 비행을 끝으로 해체되었다. 이로써 센티넬은 13년이 넘는 기간 동안 총 32,300시간과 4,870 소티의 비행을 기록한 후에 퇴역하게 되었다. 퇴역하는 기체를 두고 NATO가 인수받아야 한다거나 관심을 가지는 국가들이 없지 않았으나, 결국 시간과 상황에 맞는 고객국가는 나타나지 않았고 센티넬은 폐기되는 것으로 결정되었다. 이에 따라 군 퇴역장비의 판매를 전담하는 DESA(Defence Equipment Sales Authority)는 항공기 5대를 폐기처분한다고 발표했고, 부품과 고철로만 판매됨을 공지했다.

센티넬 R1의 퇴역식과 임무를 소개한 해설영상 <출처: 유튜브 '진격의 아재' 채널>

센티넬 R1의 퇴역으로 생길 임무공백에 대하여 영국군은 보잉 P-8 포세이돈과 제네럴 아토믹스의 프로텍터 무인기로 대체할 것으로 알려지고 있으나, SAR/MTI 센서로 뿐만 아니라 공중지휘통제중계 역할까지 수행하던 ASTOR의 공백이 쉽게 메워질지는 미지수이다. 한편 제작사인 레이시온 정보 및 우주사업부(Raytheon Intelligence & Space)는 센티넬 R1의 퇴역 이후, 차세대 전장감시 항공기로 ISTAR를 제시하고 있다. ISTAR는 GMTI(지상이동표적지시), SAR(합성개구레이더)와 ISAR(역합성개구레이더)를 통합한 차세대 지상감시 레이더를 채용했으며, LOROP(장거리 사각촬영 카메라)에 전자정보 및 통신정보 수집기능까지 합치면서 진정한 정보총합의 항공기로 만들어졌다.

파생형

센티넬 R1: ASTOR 사업으로 만들어진 기체. 모두 5기가 제작되어 영국 공군에서 운용하다가 2021년 퇴역했다.

센티넬 R1 전장감시항공기 <출처: Public Domain>

ISTAR: 센티넬 R1의 제작경험을 바탕으로 레이시온이 만든 멀티 인텔리전스 항공기. GMTI/SAR/ISAR를 종합한 HISAR-500 AESA 레이더를 장착했을 뿐만 아니라 LOROP 장치에 전자정보와 통신정보까지 수집할 수 있어 모든 전장정보를 종합하여 제공한다는 의미로 멀티 인텔리전스 항공기로 불린다. 센티넬 R1에서는 임무스테이션이 3개에 불과했지만, ISTAR에서는 8개로 비약적으로 늘어났다. 2019년부터는 대한항공과 컨소시엄을 체결하여 한국형 조인트스타즈 사업인 '합동이동표적 감시통제기' 사업에 후보로 제안하였다.

전장감시에 신호·전자정보 수집기능까지 합친 멀티 인텔리전스 항공기 ISTAR. <출처: Raytheon Intelligence & Space>

제원

| 제작사 | 레이시온 (체계통합) / 봄바디어 (기체) |

| 체계명 | ASTOR (공중 원거리 레이더) |

| 전장 | 30.3 m |

| 익폭 | 28.6 m |

| 전고 | 7.57 m |

| 익면 | 94.9 m2 |

| 공허 중량 | 22,817 kg |

| 최대 이륙 중량 | 43,094 kg |

| 항속 거리 | 6,500 해리 / 12,000 km |

| 체공 시간 | 14+ 시간 |

| 운용 고도 | 최대 15,000 m (49,000 피트) |

| 추진 | 롤스로이스 BR710 터보팬 (추력 14,750 파운드) x 2 |

| 승무원 | 조종사 2명 + 임무관제사 3명 |

| 탑재 장비 | ASARS-2 계열 SAR/MTI 레이더 |

| CDL 기반 광대역 데이터링크 협대역 데이터링크 서브시스템 |

|

| DASS(방어지원 서브시스템) | |

| 도입가 | 총 사업비 약 10억 파운드 (센티넬 R1 항공기 5대 및 지상국 포함) |

저자소개

양욱 | 군사학 박사(군사전략)

중동지역에서 군부대 교관을 역임했고 민간군사기업을 경영했으며, 현장에서 물러난 후 국방대에서 군사전략으로 박사학위를 받았다. 현재 한국국방안보포럼의 수석연구위원이자, 각 군의 정책자문위원과 정부의 평가위원으로 국방 및 안보정책에 관해 자문하고 있다. 또한 한남대 국방전략대학원과 육군사관학교에서 군사전략과 국방정책 등을 가르치고 있다. 본 연재 '무기백과사전'의 총괄 에디터이다.

'위인.교육.기타 > 군대 . 무기. 분쟁.' 카테고리의 다른 글

| K2 오만수출 확정? (0) | 2021.06.29 |

|---|---|

| 중국의 미국 대응전략: 러시아와 우주전 준비 (0) | 2021.06.29 |

| 첫 출항중인 러시아 해군 특수전원잠 RFS Belgorod (0) | 2021.06.28 |

| 쉬페르 에땅다르 전투기 (0) | 2021.06.27 |

| 도솔산지구 전투 전승행사 (0) | 2021.06.26 |